Die beiden neuen deutschen Wolfsrudel in Sachsen haben eine Berg- und Talfahrt der Emotionen ausgelöst. Die Freude über die ersten Wölfe seit 150 Jahren in Deutschland wurde getrübt durch den Schrecken der 27 gerissenen Schafe in Mühlrose. Die Hoffnung auf ein zweites Rudel zerrann zunächst in den Schwierigkeiten um die Mischlinge der Neustädter Wölfin mit einem Hund. Dann die Erfolgsnachricht über die Paarung der Wölfin mit einem Artgenossen. Doch ein zweites Rudel. Das Glücksgefühl der Naturschützer traf auf die Angst der Bürger. Haben die Wölfe in Deutschland eine Chance?

Die Zukunft der Wölfe in Sachsen, Deutschland und auch Europa hängt ab von der Akzeptanz der Wölfe durch den Menschen. Und genau um diese beiden geht es im Wolfsmanagement: Wolf und Mensch.

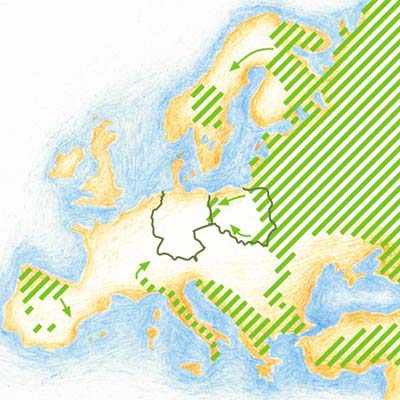

Noch immer ist relativ wenig bekannt über die Wölfe in Europa. Selbst viele Wanderungswege von Wölfen, beispielsweise aus Rumänien nach Polen, sind seit Jahren nur eine Hypothese, die noch eines Beweises bedarf. Daher ist es nach Ansicht der Wolfsforscher wichtig, zum einen durch Beobachtung und Forschung so viel wie möglich über das Verhalten der Tiere, ihre Bewegungsräume und die Reaktion der anderen Wildtiere zu erfahren. Zum anderen aber, konkrete Schutzmaßnahmen einzuleiten. So würde es ohne den Einsatz für den Schutz der Wölfe in Polen vermutlich heute keine Tiere in Deutschland geben.

Wolfsmanagement in Deutschland

Obwohl in Brandenburg heute keine Wölfe leben, war das Land Vorreiter beim Wolfsmanagement. Bereits 1994 wurden dort Richtlinien erarbeitet, die bei der Ansiedlung von Wölfen zu beachten sind. Damals vermuteten die Wissenschaftler noch, die ersten Wölfe würden sich in den idealen Lebensräumen der Schorfheide niederlassen.