Im Prinzip befasst sich die geo- oder materialwissenschaftliche Archäometrie mit (fast) allem, was auch Untersuchungsmaterial der Geowissenschaften inklusive der angewandten Mineralogie und Kristallographie ist: mit Gesteinen, Edel- und Schmucksteinen, Bausteinen, Bindemitteln und Pigmenten, Keramik und Glas, Erzen und Metallen.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und zum Beispiel durch Biomineralisate wie Knochen, Muscheln, Korallen oder organische Substanzen wie Bernstein ergänzen. Je nach Lesart gehört auch das sogenannte Bodenarchiv dazu, das aber nun vornehmlich durch die Geoarchäologie, die sich in Deutschland in den letzten Jahren als eigenes Fachgebiet profilierte, bearbeitet wird.

Einblick in vergangenes Wissen und Techniken

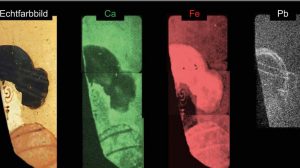

Das archäometrisch zu beackernde Materialspektrum ist groß. Neben geologischen Substanzen kann es auch um Materialien handeln, die von Menschenhand gemacht, verwendet und geprägt wurden und die damit Ausdruck des Handelns unserer Vorfahren sind. Dementsprechend ist das Spektrum der Fragen, die wir bei der Untersuchung an das Material stellen, auch ein anderes als in unseren klassischen geowissenschaftlichen Mutterdisziplinen. Aber auch nicht-transformierte Naturstoffe wie Gesteine oder Mineralpigmente tragen wertvolle archäologisch verwertbare Informationen in sich.

Gerade in schriftlosen Gesellschaften der Vergangenheit ist man darauf angewiesen, aus den kulturellen Hinterlassenschaften Informationen zu gewinnen, die sich aus einer rein kulturwissenschaftlich orientierten Archäologie nicht ablesen lassen. Es geht zum Beispiel um die Identifizierung von Rohstoffressourcen und das experimentelle Nachvollziehen zum Teil unbekannter Produktionsprozesse, die uns etwas über alte Handelsrouten, Wissenstransfer und die daraus resultierenden gesellschaftlich prägenden Kontakte zwischen unterschiedlichen Kulturen verraten.