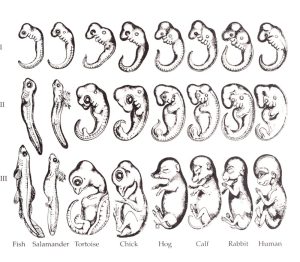

Warum unsere Vorfahren einst überhaupt an Land gingen, wird sich wohl nie zu 100 Prozent beantworten lassen. Allerdings „muss es zwangsläufig zwei große Kategorien von Faktoren gegeben haben: das, was man als ‚evolutionäre Push-Faktoren‘ und als ‚evolutionäre Pull-Faktoren‘ bezeichnen könnte“, erklären Aditya Saxena von der University of California San Diego und seine Kollegen.

Was gegen ein Leben im Wasser sprach

Die Push-Faktoren lassen sich als eine Art Liste von Gründen beschreiben, die gegen ein weiteres Leben im Wasser sprachen. Zu den Hauptgründen gehörte wahrscheinlich, dass die aquatischen Lebensbedingungen damals für die Vorfahren der Landwirbeltiere nicht mehr optimal waren. „Sauerstoffarmut in der Umwelt, Raubtiere und Konkurrenten im Wasser, durch Wasser übertragene Krankheiten und Parasiten – all das könnte eine Rolle gespielt haben“, erklärt das Forschungsteam.

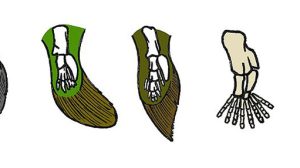

Diese ungünstigen Umstände müssen über einen bedeutsamen Zeitraum hinweg angedauert haben. Bedeutsam genug, um Anpassungen zu entwickeln, die ein Leben außerhalb des suboptimalen Lebensraumes ermöglichen. Das führte wahrscheinlich dazu, dass sich unsere Vorfahren zunächst an ein Leben in ufernahen, flachen Gewässern anpassten.

Was für ein Leben an Land sprach

In diesem neuen Lebensraum kamen dann auch die Pull-Faktoren ins Spiel, also jene Gründe, die ein Leben an Land attraktiv machten: Haufenweise freie ökologische Nischen, bessere Lebensbedingungen und neue Nahrungsquellen. Frühe Landgliederfüßer wie Tausendfüßer könnten sich zum Beispiel von mikrobiellen Matten oder angeschwemmten Tier- und Pflanzenresten ernährt haben.