Sie sind überall und doch spüren wir sie nicht: In jeder Minute treffen rund 10.000 Myonen jeden Quadratmeter der Erdoberfläche – einschließlich unserer Körper. „Sie fliegen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch uns hindurch und können hunderte Meter Gestein durchdringen“, erklärt Ian Swainson von der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. „Trotzdem sind sie für uns Menschen harmlos.“

Kurzlebige Schwergewichte

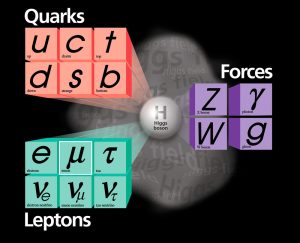

Doch anders als die fast masselosen Neutrinos, die ebenfalls ständig aus dem All auf die Erde treffen und durch uns hindurchrasen, sind die Myonen ziemliche Schwergewichte: Sie wiegen gut 200-mal mehr als ein Elektron und sind damit auch deutlich energiereicher als Neutrinos oder Elektronen. Dennoch gehören die Myonen zur gleichen „Familie“ der Elementarteilchen wie die Elektronen: Sie tragen ebenfalls eine negative Elementarladung, haben den gleichen Spin und sind, wie die Elektronen, nicht weiter zerteilbar.

Damit ist das Myon eine Art „schwerer Bruder“ des Elektrons. Es gehört wie dieses zu den Grundbausteinen unseres Universums und zu den Teilchen, die unser Standardmodell der Physik prägen. Allerdings es gibt noch einen wichtigen Unterschied: Während das Elektron fester Bestandteil unserer Atome und damit aller Materie ist, sind Myonen kurzlebige Einzelgänger. Dass sie ständig auf uns hinabregnen und nahezu überall präsent sind, verdanken diese Teilchen der Tatsache, dass sie immer wieder nachproduziert werden.

Das Lebensdauer-Paradox

Aber woher kommen die Myonen? Die meisten von ihnen entstehen, wenn kosmische Strahlung und energiereiche Protonen aus dem All auf unsere Erdatmosphäre treffen. Wenn diese Partikel mit den Sauerstoff- und Stickstoffatomen kollidieren, entsteht eine ganze Kaskade energiereicher, sekundärer Teilchen, darunter auch Myonen. Diese haben allerdings nur eine Lebensdauer von rund 2,2 Mikrosekunden – kaum erzeugt, zerfallen sie schon wieder in ein Elektron und zwei verschiedene Neutrinos.