Die Taufzeremonie als Kind, die alljährliche Weihnachtsfeier, der festliche Abschluss am Ende der Studienzeit oder die eigene Hochzeitsfeier: Rituale begleiten uns ein Leben lang – und damit sind wir nicht allein. Es gibt auf der Erde wohl keine menschliche Kultur, die völlig ohne rituelle Handlungen auskommt.

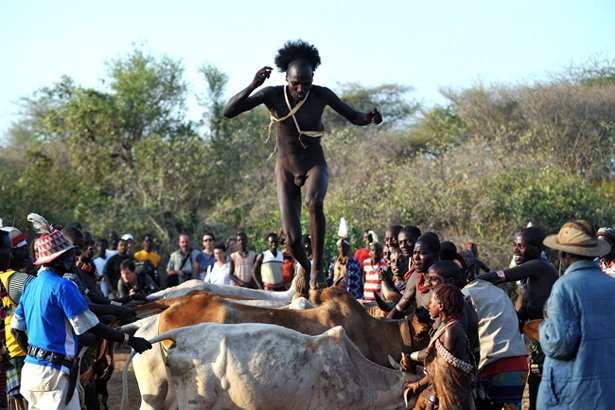

Muslime bereiten sich auf jedes Gebet mit einer Waschung vor, gläubige Hindus beginnen den Morgen mit dem Opferritual Puja und bei den Hamar in Äthiopien müssen junge Männer über den Rücken einer Reihe von Rindern laufen, um heiraten und Kinder zeugen zu dürfen. Doch nicht immer finden Rituale in einem religiösen Kontext statt oder markieren den Übergang in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt.

Symbolische Bedeutung

Rituale können sich auch in der Politik oder in der Medizin abspielen – und manchmal kommen sie auf den ersten Blick gar vollkommen alltäglich daher. Fangesänge beim Fußball oder der gemeinsame Beginn des Abendessens etwa können unter bestimmten Voraussetzungen ebenso zum Ritual werden. Wann aber wird eine alltägliche Routine zur rituellen Handlung? Was unterscheidet Gewohnheit von Ritual?

Zuallererst geht es bei Ritualen stets um das Sichtbarmachen einer tieferen, symbolischen Bedeutung: sei es durch bestimmte Gesten, Bewegungen, Sprachwendungen oder auch das Anziehen spezieller Kleidung. Im Gegensatz zur Gewohnheit steckt in jedem Ritual also etwas Besonderes, oft Emotionales oder Feierliches, dem durch beobachtbare Handlungen Ausdruck verliehen wird.