Emerging Diseases sind unberechenbar. Niemand weiß im Vorhinein, wo und wann der nächste Ausbruch einer neuen Seuche droht und welcher Art diese Krankheit sein wird. Noch während Sie dies lesen, könnte irgendwo auf der Welt ein Mensch der „Patient Zero“ einer neuen Epidemie oder gar Pandemie werden.

Was tun bei einem Ausbruch?

Zwar sorgen weltweite Meldesysteme und Organisationen wie die WHO oder die US Seuchenbehörde CDC dafür, dass lokale Ausbrüche neuer Krankheiten möglichst schnell erkannt und untersucht werden. Um die Ausbreitung zu stoppen, werden dann vor allem Quarantäne-Maßnahmen eingeleitet, wie beispielsweise bei der Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 2014. Auch Fiebermessungen in Flughäfen sollen dafür sorgen, dass infizierte Reisende erkannt werden.

Doch oft sind diese Maßnahmen nicht lückenlos – oder kommen zu spät. Denn dank des Flugverkehrs und der weltweiten Vernetzung von Handel, Gütern und Dienstleistungen ist heute selbst der entlegenste Ort der Erde nur maximal eine Tagesreise von den dicht besiedelten Metropolen und Bevölkerungszentren entfernt. „Die Welt ist ein kleiner Ort: Es ist heute sehr leicht, an einem Tag im Dschungel Afrikas oder Südamerikas zu sein und am nächsten in einer Großstadt der westlichen Welt“, erklärte der US-Infektionsforscher Amesh Adalja unlängst gegenüber CNN.

Medizin hinkt hinterher

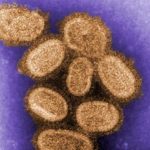

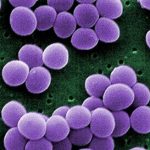

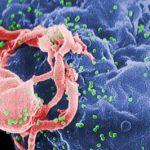

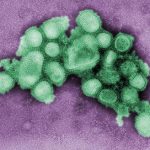

Ein weiteres Problem: Bei den meisten Emerging Diseases hinkt die Medizin hinterher. Vor allem, wenn der neue Erreger ein Virus ist, existiert meist noch kein wirksames Heilmittel und auch keine Impfung. Doch bis diese entwickelt werden, kann es Monate bis Jahre dauern. Für die aktuelle Epidemie kommen diese Mittel daher meist zu spät. Sie können aber helfen, künftige Ausbrüche einzudämmen – ein Beispiel dafür ist der nach der Epidemie in Westafrika entwickelte Ebola-Impfstoff.