Nach der gelungenen Machbarkeitsstudie im Bodensee haben Schmidt-Böcking und Luther ihre Idee im größeren Maßstab weiterentwickelt: „Wir schlagen eine riesige Wasserbatterie im bisherigen Braunkohletagebau Hambacher Loch vor“, erklärt der Physiker. Wenn dort 2038 keine Braunkohle mehr gefördert wird, gibt es Pläne, das Areal zu fluten.

Zurzeit wird der Grundwasserspiegel allerdings so stark gesenkt, dass die Trockenheit der oberen Bodenschichten sich bis ins 100 Kilometer entfernte Luxemburg bemerkbar macht. Große Mengen Grundwasser werden dafür in die nahe liegende Erft abgepumpt. Das ist ökologisch nicht ideal, da die chemische Zusammensetzung des Wassers anders ist als im Fluss.

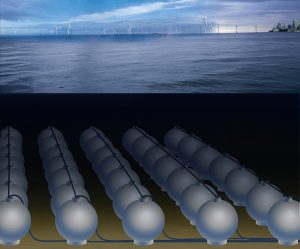

Seenlandschaft mit Pumpspeicher

Wenn das Hambacher Loch nach Ende des Braunkohleabbaus geflutet wird, könnte in Nordrhein-Westfalen Deutschlands zweitgrößte Seenlandschaft nach dem Bodensee entstehen. Das würde nicht nur den Freizeitwert des ehemaligen rheinischen Reviers erhöhen. „Man könnte an der tiefsten Stelle der Grube auch ein Pumpspeicherkraftwerk errichten, das mehr elektrischen Strom speichert, als die Braunkohlekraftwerke dort bisher produzieren“, sagt Schmidt-Böcking. Das hat er Anfang des Jahres auch bei der Tagung des Handelsblattes in Berlin vorgerechnet, bei der es um die technische Realisierung der Energiewende ging.

In der Sohle des durchschnittlich rund 450 Meter tiefen Lochs könnte man aus Beton auf einer Fläche von vier Quadratkilometern einen etwa 100 Meter hohen Hohlraum errichten. Damit dieser stabil und preiswert ist, würde der Innenraum in viele Segmente unterteilt. Diese hätten ein weitaus größeres Volumen als das „Meer-Ei“ und könnten mit handelsüblichen Turbinen ausgerüstet werden.