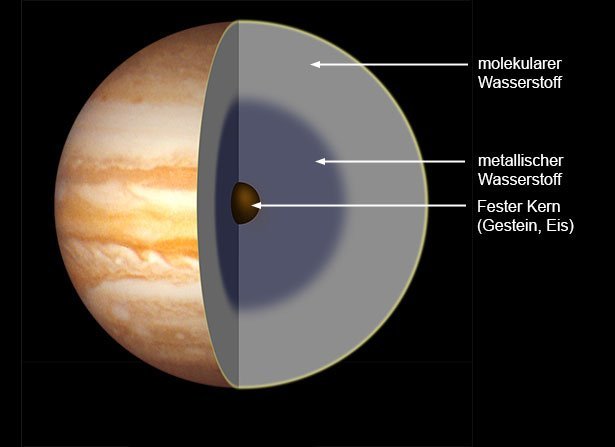

Im Kern der Erde herrschen Drücke von 3,5 Millionen Atmosphären und hohe Temperaturen. Doch verglichen mit dem, was sich im Inneren des Gasriesen Jupiter abspielt, ist das noch harmlos. Der Druck in seinem Kern erreicht das mehr als 70 Millionenfache des irdischen, die Temperaturen steigen auf 10.000 bis 20.000 Grad – zwei bis drei Mal heißer als die Sonnenoberfläche. Was aber geschieht unter diesen extremen Bedingungen mit den im Jupiterinneren vorhandenen Elementen?

Dass sich dies nicht mit Hilfe von direkten Messungen oder Sonden feststellen lässt, hat spätestens 1995 die Galileo-Probensonde gezeigt. Eine Annäherung an die Extreme im Inneren des Gasriesen ist nur mit Modellrechnungen und Simulationen möglich. Sie zeigen, dass es zwischen der äußeren Wolkenhülle und dem Beginn des höchstwahrscheinlich festen Kerns keine säuberlich abgrenzbaren Schichten wie bei der Erde und anderen Gesteinsplaneten gibt. Stattdessen wandeln sich die Zustände der in ihm vorhandenen Elemente ganz allmählich.

Vom Wasserstoffnebel zum Heliumregen

Wasserstoff, das auf dem Jupiter am häufigsten vertretene Gas, ist in der äußeren Atmosphäre noch gasförmig. Teilweise bildet es mit Stickstoff Ammoniakverbindungen, aus denen die dichten, als farbige Bänder erkennbaren Wolken bestehen. Rund 1.000 Kilometer unter der obersten Wolkenschicht beginnt es sich jedoch zu verändern: mit steigendem Druck und Temperatur bilden sich immer mehr Tröpfen flüssigen Wasserstoffs. Die Atmosphäre wird immer dichter und „nebeliger“, bis sie schließlich nach und nach vollkommen flüssig ist.

In rund 10.000 Kilometern Tiefe kondensiert nun auch das mit rund zehn Prozent zweithäufigste Gas, Helium, und bildet Tropfen. „Hier sind Druck und Temperatur so hoch, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob Wasserstoff und Helium ein Gas oder eine Flüssigkeit sind“, erklärt Burkhard Militzer von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Er ist im März 2010 zusammen mit Kollegen der Frage nachgegangen, wo die 1995 von der Galileo-Sonde berichteten „fehlenden“ Neon- und Heliumanteile im Jupiterinneren abgeblieben sein könnten.