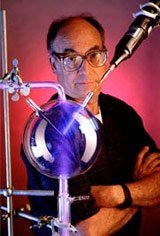

Millers „Ursuppenexperiment“ erwies sich als bahnbrechend und belegte erstmals die Theorien von einer präbiotischen Entstehung wichtiger organischer Lebensbausteine. Doch die Grundfrage der Entstehung des Lebens löste es bei weitem noch nicht. Zu viele Fragen blieben offen.

Zu viel Wasser…

So ging Miller noch von einem Urozean aus, der einer wahren Kraftbrühe glich: Zehn Prozent sollte die Konzentration von organischen Molekülen durch die atmosphärischen Reaktionen betragen – ein Wert, der heute als um ein Vielfaches zu hoch angesehen wird. Ist die „Kraftbrühe“ aber stärker verdünnt, können sich die einzelnen Bausteine in der Weite des Urozeans schlicht nicht finden und daher nicht zu komplexeren Verbindungen weiter reagieren.

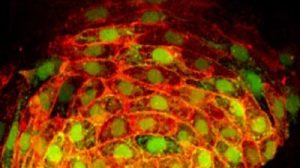

Die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Entstehung von längerkettigen Biomolekülen sinkt damit auf nahezu Null. Doch genau die werden dringend benötigt. Denn die kurzkettigen Aminosäuren sind gerade erst der allererste Schritt auf dem Weg zu Leben. Ihre wichtige Funktion beispielsweise als Bestandteil von Enzymen können sie nur in Form von komplex strukturierten Proteinen übernehmen. Ähnliches gilt auch für die Nukleinsäuren, langkettige, phosphorhaltige Zuckerverbindungen, die das Grundgerüst unserer Erbsubstanz, der DNA und RNA bilden.

Damit nicht genug, erschwert die dünne Ursuppe nicht nur die Bildung solcher komplexer Moleküle, sie sorgt auch dafür, dass sie schnell wieder zerfallen. Wässrige Zucker- und Aminosäurelösungen, das zeigen Laborversuche, sind extrem instabil und schon kürzere Ketten neigen dazu, sich wieder aufzuspalten. Noch dazu ist es bisher nicht gelungen, die beiden Basen Uracil und Cytosin, beides essenzielle Bestandteile der RNA, in verdünnten Lösungen zu erzeugen.