18.000 Tote, zahlreiche Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe: So lautete die erschreckende Bilanz nach dem letzten schweren Erdbeben in der Türkei, das am 17. August 1999 große Teile der Stadt Izmit in Schutt und Asche legte. Das Epizentrum des Erdstoßes mit einer Stärke von 7,4 auch der Richter-Skala befand sich fast direkt unter der Industriestadt, das Beben war aber auch in der knapp 100 Kilometer nordwestlich gelegenen Großstadt Istanbul noch deutlich zu spüren.

Doch das Izmit-Beben war kein Einzelfall: weder für die Türkei noch für den Raum Istanbul. Verantwortlich für das hohe Erdbebenrisiko ist die Plattentektonik. „Die Türkei liegt im Kollisionsbereich zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte. Afrika bewegt sich auf Europa zu und ein Teil von Afrika, die arabische Platte, noch ein bisschen schneller als der Rest“, beschreibt Professor Jochen Zschau die geologische Situation in der Region.

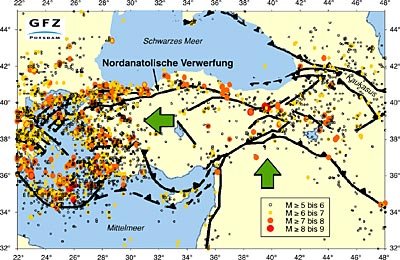

„Der zentrale Bereich der Türkei wandert mit zwei bis drei Zentimetern pro Jahr nach Westen mit, aber ein Teil des oberen Rands hängt fest an Asien und verhakt dort an einer großen tektonischen Störung, der nordanatolischen Verwerfung. Dieser Teil geht nicht kontinuierlich mit, sondern bleibt zurück und springt dann immer ruckartig hinterher, wenn die Spannung zu groß geworden ist.“, so Zschau weiter.

Deshalb tritt in der Türkei durchschnittlich alle 15 bis 20 Jahre ein schweres Erdbeben auf. Auffällig ist, dass die Epizentren der letzten schweren Beben entlang der nordanatolischen Verwerfung immer weiter nach Westen „gewandert“ sind. Seismologen rechnen deshalb damit, dass es in Istanbul bald zu einem heftigen Erdstoß kommen könnte. Die Folgen wären dann vermutlich noch viel dramatischer als in Izmit 1999.