Deutschland verfügt nicht nur über lithiumhaltige Erze, auch in gelöster Form kommt das „weiße Gold“ bei uns vor: Die Tiefenwässer des Oberrheingrabens bilden die größte Lithiumressource Europas. Schätzungen zufolge könnten dort insgesamt 16 Millionen Tonnen Lithiumäquivalente gelöst sein – und sie könnten sich deutlich einfacher und lukrativer fördern lassen als Lithium aus festen Erzen.

Genug Lithium für eine Million Batterien pro Jahr

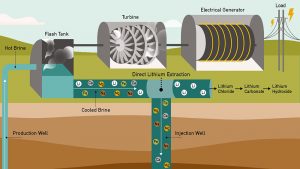

Der Grund: Entlang des Oberrheingrabens stehen bereits mehrere Geothermieanlagen, die das warme, salzhaltige Tiefenwasser zur Strom- und Wärmegewinnung nach oben pumpen. Pro Jahr strömen dort bis zu zwei Milliarden Liter Thermalwasser durch die Leitungen. Chemischen Analysen zufolge liegt der Lithiumanteil dieser Thermalwässer bei 160 bis 190 Milligramm pro Liter. „Wenn wir dieses Potenzial konsequent nutzen, dann könnten wir in Deutschland einen erheblichen Teil unseres Bedarfs decken“, sagt der Geowissenschaftler Jens Grimmer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Schätzungen zufolge könnten über das geothermische Tiefenwasser pro rund 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus dem Tiefenwasser des Oberrheins gewonnen werden. „Damit ließen sich abhängig von Batteriegröße und Art der Batterie rund eine Million Elektroautos ausstatten“, sagt der Geologe Horst Kreuter, Vorstand des eigens zur Lithiumgewinnung aus diesem Wasser gegründeten Unternehmens Vulcan Energie. Das wäre genug, um den voraussichtlichen Bedarf der deutschen Batterieproduktion zu decken.

Direkte Extraktion statt Verdunstung

Die nötige Technologie dafür gibt es bereits. Anders als bei der klassischen Lithiumgewinnung aus Sole kommen dabei elektrochemische Methoden der direkten Lithiumextraktion (DLE) zum Einsatz. „Sie sind schneller als die klassischen Verdunstungsmetoden und vermeiden die Nutzung von Chemikalien, den Wasserverbrauch und die Produktion von Abfallstoffen“, erklärt Ernesto Calvo von der Universität Buenos Aires. Stattdessen wird das Lithium durch Ionentauscher, spezielle Adsorbermaterialien und den Einsatz von Elektroden und semipermeablen Membranen von anderen Salzen getrennt.