Mit dem Thema Luftverschmutzung in Megacities beschäftigt sich auch Bhola Ram Gurjar, Professor am Indian Institute of Technology in Roorkee. Er leitet dort eine indische Partnergruppe des Max-Planck-Instituts für Chemie. Ihm und seinen Kollegen geht es weniger um die Zugbahnen von Emissionswolken oder die Veränderung der Schadstoffe darin, sondern um die Folgen von schlechter Luftqualität auf die Gesundheit der Menschen.

Emissionen der 18 wichtigsten Megacities untersucht

Um diese bestimmen zu können, haben die Wissenschaftler zunächst die Emissionen der 18 wichtigsten Megacities weltweit untersucht. Je nach Verkehrsaufkommen, Anzahl und Art der Industriebetriebe sowie den Lebensgewohnheiten der Menschen ergab sich für jede Megacity eine charakteristische Form der Luftverschmutzung. Peking, Shanghai oder Los Angeles emittierten danach am meisten CO2. In Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, fanden die Forscher dagegen die höchsten Schwefeldioxidkonzentrationen. Karatschi in Pakistan, die indischen und ägyptischen Metropolen Delhi und Kairo sowie erneut Dhaka waren Spitzenreiter in Sachen Feinstaubbelastung.

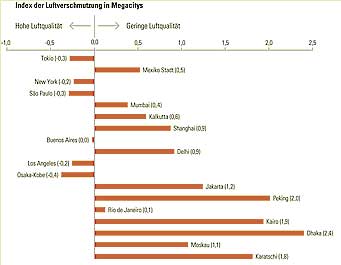

Zusammen mit Jos Lelieveld, Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie, entwickelte Gurjar ein mathematisches Modell, Ri-MAP (Risk of Mortality-Morbidity due to Air Pollution), das Vorhersagen trifft, wie gefährlich die Luftverschmutzung in den verschiedenen Megacities ist – verglichen mit einem Leben in sauberer Atmosphäre. Nach diesem Index der Luftverschmutzung bieten Osaka-Kobe, Tokio und São Paolo die gesündeste Luft, während sie in Dhaka, Peking und Kairo besonders schädlich ist.

Viele zusätzliche Todesfälle durch Luftverschmutzung

Ri-MAP enthüllte sogar, wie viele zusätzliche Todesfälle in den 18 untersuchten Megacities auf das Konto der Luftverschmutzung gehen. Ergebnis: In Karatschi kosten die Schadstoffe 15.000 Menschen das Leben, in Dhaka 14.700 und in Kairo 14.100 – pro Jahr. Zum Vergleich: In New York oder Tokio sind es weniger als 500.