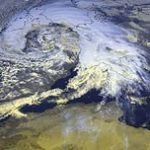

Bjorn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie und seine Kollegen müssen das Werden und Vergehen der unterschiedlichen Wolkentypen nachvollziehen, um deren Reaktionen auf veränderte Bedingungen berechnen zu können. Diese Aufgabe dürfte kaum einfacher sein, als Geburt und Sterben eines Lebewesens zu erfassen. Denn die Zirkulation der Feuchtigkeit auf der Erde, deren sichtbarer Teil die Wolken sind, erweist sich als ähnlich komplex wie ein Organismus, dessen Funktionieren von der kleinsten Zelle ebenso abhängt wie von seinen Organen und schließlich seinem gesamten Körper.

Bausteine mit unterschiedlicher Größe

Auch die Wolken bestehen aus Bausteinen unterschiedlicher Größe. Die kleinsten schwebenden Wolkentröpfchen erreichen gerade einmal einen Durchmesser von einem hundertstel Millimeter, ein fallender Regentropfen misst mehr als einen Millimeter, die Luftwirbel der Turbulenzen in Wolken weisen Durchmesser von einem Millimeter bis zu rund hundert Metern auf.

Eine ganze Wolke kann die Ausmaße von Kilometern annehmen, Wolkenfelder erstrecken sich gar über Hunderte von Kilometern. Die großräumigen Kreisläufe der Feuchtigkeit schließlich laufen auf Strecken von mehreren tausend Kilometern ab.

Viele Rätsel um physikalische Prozesse

„Auf jeder dieser Größenskalen gibt es viele, zum Großteil noch unverstandene physikalische Prozesse“, sagt Stevens. Die Krux dabei: Die Prozesse beeinflussen sich gegenseitig über die Größengrenzen hinweg. „Man kann nicht einfach einen Teil herausnehmen, erklären und wieder hineinschieben“, erklärt Stevens die Schwierigkeit des Unterfangens. Die Kunst bestehe darin, Teil und Ganzes gemeinsam zu erforschen, indem man zwischen beiden hin- und herspringe.