Mit rund 14 Millionen Quadratkilometern ist die Antarktis gut 39-mal größer als Deutschland. Dennoch ist der eisige Kontinent – bis auf die Polarforschungsstationen unbesiedelt – zu kalt und unwirtlich. Mit einer Jahresmitteltemperatur von minus 49 Grad ist er die kälteste Region der Erde, auf dem antarktischen Hochplateau wurden sogar schon Werte von minus 98 Grad gemessen – das ist der irdische Kälterekord.

Und nicht nur das: Die Antarktis ist auch die windigste Region der Erde. Besonders heftig sind die katabatischen Fallwinde, die vom Polarplateau zu den Küsten hin wehen und deren lokale Böen bis zu 350 Kilometer pro Stunde erreichen können. Hinzu kommen Stürme, die von See her die antarktischen Küsten überziehen – in einigen Küstenabschnitte gibt es mehr als 300 Sturmtage im Jahr.

Wetterdienst für die Polarforschung

Entsprechend riskant und schwierig ist es, die antarktischen Forschungsstationen auf dem Wasser- und Luftweg zu erreichen. Selbst im antarktischen Sommer von Ende Oktober bis Anfang März, ist das Wetter der begrenzende Faktor für alle menschlichen Aktivitäten. Um die Stationen zu versorgen und sich innerhalb der Antarktis fortzubewegen sowie dort zu forschen und zu leben, sind alle Akteure auf genaue meteorologische Daten und Prognosen angewiesen.

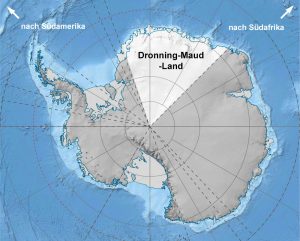

Für das Königin-Maud-Land hat diese Aufgabe der Deutsche Wetterdienst (DWD) übernommen. Er erstellt die Wettervorhersage und -beratung für dieses rund 2,7 Millionen Quadratkilometer große ostantarktische Gebiet und für die gesamte Polarforschungs-Logistik. Dafür besteht seit der Saison 2002/2003 ein Vertrag zwischen dem Deutschen Wetterdienst und dem Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven.