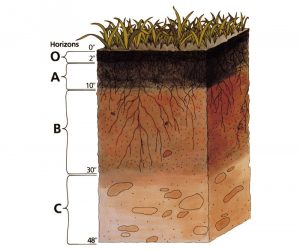

Als Boden bezeichnet man die oberste, organische Schicht der festen Erdkruste. Diese Schicht kann nur wenige Zentimeter, aber auch einige Meter in die Tiefe reichen und von einer Pflanzendecke bewachsen sein. Unter dem Erdreich befinden sich Sand- und Tonschichten und darunter das lockere und feste Gestein. Dieses ist die Grundlage dafür, dass der Boden entstehen kann.

Vom Gestein zum Humus

Damit aus dem Gestein die uns bekannte Erde entsteht, braucht es vor allem Zeit. Deshalb reicht die Entstehung der meisten unserer heutigen Böden mehr als etwa 10.000 Jahre bis zur letzten Eiszeit zurück. Die Bodenbildung beginnt, wenn das Ausgangsgestein durch Wasser, Wind, Frost und den Wechsel von Wärme und Kälte physikalisch verwittert. Dringt zum Beispiel Wasser in Gesteinsritzen ein und gefriert schließlich bei Kälte, sprengt es den Stein auseinander.

Bei der Verwitterung wird das Gestein langsam gelockert und in seine mineralischen Bestandteile bis hin zu feinen Sand- und Staubkörnern zerlegt. Verschiedene Gesteine zerfallen unterschiedlich schnell: Granit ist zum Beispiel viel beständiger als der vergleichsweise lose Sandstein. Aber auch chemische Reaktionen können zur Verwitterung von Gestein führen, beispielsweise wenn kohlensäurehaltiges Wasser Karbonatgesteine löst.

Auf den resultierenden Gesteinspartikeln siedeln sich als erstes Bakterien, Pilze und Flechten an. Davon werden schließlich die ersten Bodentiere angezogen und auch Pflanzen können sich ansiedeln und die in den Mineralien enthaltenen Nährstoffe nutzen, sodass das Gestein weiter verwittert. Abgestorbene Pflanzenreste, Tierkadaver und Kot vermischen sich allmählich mit dem zerkleinerten Stein. Diesen Mix zersetzen die Pilze und Bakterien, sodass sich allmählich die obere Bodenschicht aus fruchtbarem Erdreich, der Humus, entwickelt.