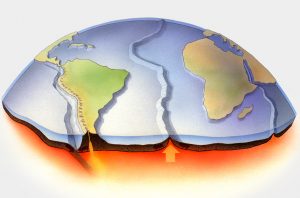

Während sich mit Hilfe plattentektonischer Rekonstruktionen ergründen lässt, wie sich die Kontinente im Verlauf der Erdgeschichte bewegt haben, beantworten mathematisch-physikalische Modelle die Frage nach dem Warum. Zu diesem Zweck entwickeln Forscherinnen und Forscher des Deutschen GeoForschungszentrums (GFZ) innovative numerische Software, mit der sich die Deformation der festen Erde über die geologischen Raum- und Zeitskalen hinweg nachvollziehen und erklären lässt.

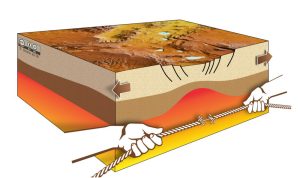

Tektonisches Tauziehen

Mithilfe dieser thermo-mechanischen Modelle lässt sich die komplexe Bruchbildung auf eine verblüffend einfache dynamische Analogie reduzieren: Unabhängig davon, aus welchen Gesteinen der Kontinent an der Bruchstelle besteht, verhält er sich wie ein altersschwaches Seil beim Tauziehen – das Seil dehnt sich erst langsam, bevor es plötzlich ruckartig zerreißt. Genauso beginnen Grabenbrüche mit einer langen Phase geringer Dehnungsgeschwindigkeit. Das Riftsystem beschleunigt erst in dem Moment, in dem das Gestein im Untergrund reißt und der Kontinent zerbricht.

Diese einfache Analogie basiert auf numerischen und analytischen Lösungen für das Kräftegleichgewicht in Riftsystemen. Im Modell wird vereinfachend angenommen, dass der sich teilende Kontinent aus einer mehrlagigen Gesteinsschicht besteht, die mit einer vorgegebenen, konstanten Kraft auseinandergezogen wird. Während einer ersten Riftphase, wenn der Kontinent noch seine ursprüngliche Mächtigkeit besitzt, dehnt sich das Rift nur sehr langsam.

Mit fortschreitender Deformation des Riftsystems verringert sich sukzessive die Dicke des Kontinents, wobei die mechanische Stärke signifikant reduziert wird. Wenn das Riftsystem schwächer wird, die Zugkraft allerdings konstant bleibt, muss sich die Riftgeschwindigkeit erhöhen, was zu erneuter Schwächung führt. Dieses einfache numerische Modell zeigt, dass ein mechanischer Rückkopplungsprozess die beschleunigte Trennung der Kontinente verursacht.