Zum Ausbruch eines Vulkans, zu einer Eruption, kommt es durch den Auftrieb von Schmelzen bis an die Erdoberfläche.

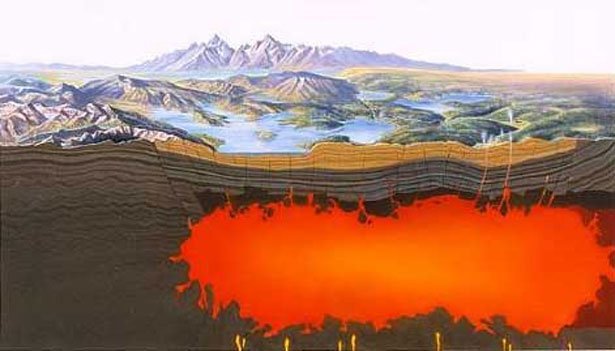

Geologen gehen heute davon aus, dass im oberen Mantelbereich der Erde Temperaturen bis 1.200 Grad Celsius und mehr erreicht werden. Diese Temperaturen sind hoch genug für den Schmelzbeginn der Gesteine in Tiefen zwischen 100 und 400 Kilometern. Diese Zone wird Asthenosphäre genannt. Das Magma stellt in der Tiefe eine hochkomprimierte Flüssigkeit dar, die in einem ungestörten Krustenbereich dem Druck der auflagernden Gesteinsmassen der Lithosphäre unterliegt.

Wie entsteht Magma?

Zur Bildung von Magmen, das in die Erdkurste oder sogar bis zur Erdoberfläche aufsteigt, kommt es, wenn heißes Mantelmaterial aufsteigt und dabei teilweise aufschmilzt. Der Aufstieg von Mantelgestein ist zum einen Folge der thermischen Konvektion im Erdmantel oder aber er beruht darauf, daß weniger dichtes Material einen Auftrieb erfährt (vergleichbar einem Ballon, der mit einem Gas gefüllt ist, das eine geringere Dichte als Luft hat). Mantelmaterial geringerer Dichte entsteht zum Beispiel bei der Subduktion, wenn das subduzierte Material in zunehmend größeren Tiefen zunehmenden Drucken und Temperaturen ausgesetzt wird und dabei Wasser abgibt. Das Wasser reagiert mit den Mineralen des Erdmantels, wobei weniger dichte wasserhaltige Minerale entstehen.

Erreicht der teilweise aufgeschmolzene Mantel oder auch das schon abgetrennte Magma die Unterseite der Erdkruste, so dringt das Magma entlang tektonischer Verwerfungen in Spalten und Hohlräumen nach oben, bis der hydrostatische Druck dem Belastungsdruck der umgebenen Gesteinsschichten entspricht. Dringt das Magma nicht bis an die Erdoberfläche, kommt es zur Ausbildung einer Magmenkammer in der Erdkruste.