Die Kühlung und Heizung von Gebäuden ist ein entscheidender Faktor im Klimaschutz und bei der Dekarbonisierung der Energiesysteme. Denn bisher laufen fast 80 Prozent der Heizungen und Warmwasserversorgung auf Basis fossiler Energien. Hinzu kommt, dass durch den Klimawandel und immer extremere Temperaturen auch der Bedarf an Klimaanlagen und Kühlgeräten wächst. Doch diese sind – ähnlich wie die als Alternative zur fossilen Heizung geltenden gängige Wärmepumpen – oft laut, enthalten klimaschädliche Kältemittel und sind nur bedingt effizient.

Kältemittel und Druck sind der Schlüssel

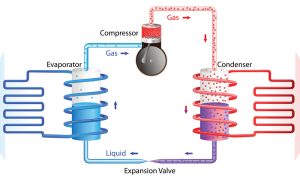

Aber warum? Gängige Wärmepumpen und Kühlgeräte – egal ob im heimischen Kühlschrank oder in der Klimaanlage für eine ganzes Bürogebäude – beruhen auf dem gleichen Funktionsprinzip: Sie können geringe Temperaturunterschiede verstärken und so als Heizung oder Kühlung dienen. Möglich wird dies durch ein spezielles Kältemittel, das schon bei relativ niedrigen Temperaturen verdampft. Das gasförmige Kältemittel wird dann mithilfe eines Kompressors verdichtetet, wodurch Druck und Temperatur noch weiter ansteigen. Diese Wärme überträgt das verdichtete Kältemittel nun über einen Wärmetauscher an das Wasser im Heizkreislauf oder dem Warmwasserbereiter.

Das Kältemittel kühlt sich dabei ab und wird wieder flüssig. In einem letzten Schritt wird der Druck des flüssigen Kältemittels deutlich verringert, wodurch eine Expansionskühlung einsetzt, die die Temperatur weiter reduziert. Nun kann der Kreislauf wieder von vorn beginnen. Im Kühlschrank oder der zur Raumkühlung eingesetzten Klimaanlage läuft der gleiche Prozess ab, nur dass hier die Wärme des Innenraums vom Kältemittel aufgenommen und nach außen abtransportiert wird. Der Wärmetauscher und die Expansionskühlung sorgen für die Kühlung des Innenraums.

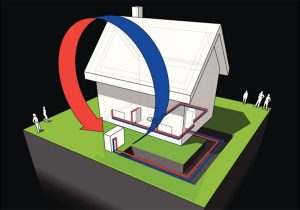

So weit, so praktisch. Immerhin können Wärmepumpen durch diese Technologie schon geringe, überall in der Umwelt vorhandenen Temperaturgradienten nutzen – beispielsweise die Umgebungsluft, den Boden oder auch das Grundwasser. In manchen Gegenden wie dem Ruhrgebiet lässt sich auch das relativ warme Grubenwasser mittels Wärmepumpen zur Heizung und Warmwasserbereitung nutzen – erste Pilotprojekte laufen bereits. Als besonders effizient gelten zudem Großwärmepumpen, die ganze Stadtviertel mit Wärme versorgen können.