Bei Fusionsreaktoren gibt es zwei unterschiedliche Bauprinzipien – Tokamak und Stellarator. Beide erzeugen im Inneren ihrer Vakuumkammern einen ringförmigen Plasmastrom. Die Art, wie das Plasma bewegt und gleichzeitig eingegrenzt wird, ist jedoch unterschiedlich.

Beim Stellarator sorgt ein komplex gewundenes Spulensystem für den magnetischen Einschluss und die Bewegung des Plasmas. Dieses unter anderem beim deutschen Fusions-Testreaktor Wendelstein 7-X verwendete Bauprinzip erreicht bislang noch keine so hohen Leistungen, ermöglicht dafür aber einen Dauerbetrieb. Theoretisch wären solche Reaktoren daher für Fusionskraftwerke besser geeignet, sind aber noch nicht weit genug entwickelt.

Drei Magnetsysteme

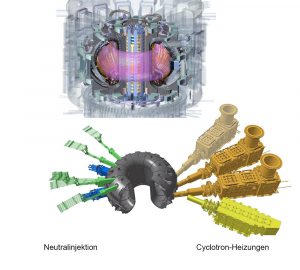

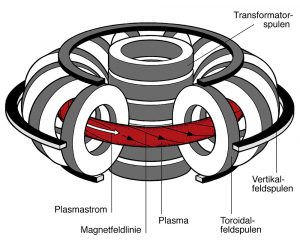

Für ITER wird daher die zweite, besser erforschte Variante verwendet, der Tokamak. Das Bauprinzip wurde in den 1960er Jahren von russischen Fusionsforschern entwickelt und seither in vielen kleineren Testreaktoren umgesetzt. Anders als der Stellarator besitzt der Tokamak eine zentrale Transformatorspule, die einen starken ringförmigen Strom samt Magnetfeld im Plasma induziert. Um den Plasmastrom herum sind weitere Magnetringe angeordnet, die dem Plasmamagnetfeld eine schraubenförmige Windung verliehen. Eine dritte, waagerecht um den gesamten Torus laufende Magnetgruppe sorgt für zusätzliche Stabilisierung.

Anders als bei früheren Tokamaks bestehen die Spulen des zentralen Solenoids und der toroidalen Ringmagnete bei ITER nicht aus Kupfer, sondern aus dem Supraleiter Niobzinn (Nb<sub>3</sub>Sn). Sie werden mit flüssigem Helium bis auf 4,5 Kelvin heruntergekühlt und können dann ein Magnetfeld von 13 Tesla an der zentralen Spule und 5,7 Tesla im Plasmastrom erzeugen – mehr als bei jedem andern Fusionsreaktor zuvor. Im Gegensatz zum Stellarator kann ein Tokamak jedoch immer nur kurze Entladungen mit dieser Intensität erzeugen, die Fusionsbedingungen halten daher nicht dauerhaft an.