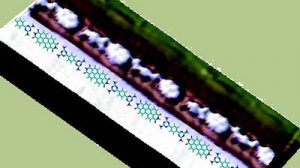

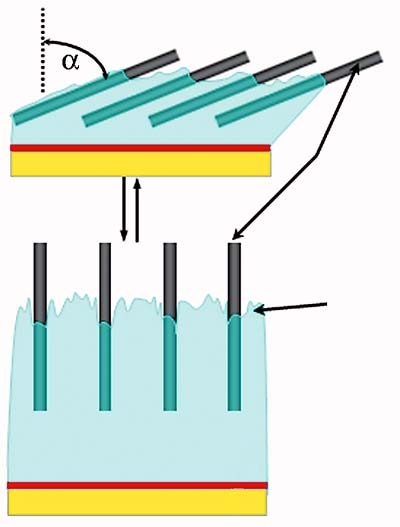

Das künstliche Gel schwillt wie das natürliche stark an, wenn es sich mit Feuchtigkeit vollsaugt. Das nasse Hydrogel verteilten die Forscher auf eine Glasunterlage zu einem wenige Tausendstel Millimeter dünnen Film. In das Gel stecken sie die Siliziumstäbchen, sodass sie wie Schilfhalme im Wasser stehen. Anschließend erhitzen sie die Probe leicht, damit sich die Stäbchen chemisch an das Hydrogel binden und fest verankert sind.

Wenn das Gel trocknet und sich zusammenzieht, kippen die Silizium-Nanostäbchen. Auf diese Weise verringern sie den Abstand untereinander und geben so dem Zug des schrumpfenden Hydrogels nach. Die Forscher beobachten, dass sich, ähnlich wie in einem Weizenfeld nach starkem Regen, Flächen bildeten, in denen alle Stäbchen parallel liegen. „Wenn man den Hydrogelfilm mit abnehmender Dicke aufträgt, kippen sogar alle Nanostäbchen in die gleiche Richtung“, sagt Peter Fratzl vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm.

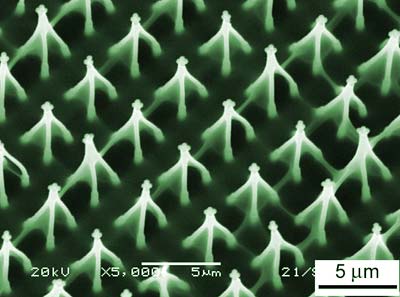

Ein Rasen aus Nanostäbchen

In einer Feuchtigkeitskammer steuern die Forscher den Wassergehalt des Hydrogels und damit den Kippwinkel der Siliziumstäbe. Die Stäbchen richteten sich immer wieder auf, wenn die ursprüngliche Luftfeuchtigkeit wiederhergestellt wurde. Für eine technische Anwendung ist das sehr wichtig: Nur wenn die Bewegung umkehrbar ist, kann das neue Material einmal Arbeit verrichten – ansonsten gliche es einem verklemmten Zahnrad.

Nachdem ihr erstes aktives Material funktionierte, ging das Forscherteam einen Schritt über das Naturprinzip hinaus. Sie fragten sich, was passiert, wenn sich die Siliziumstäbchen verbiegen. Dazu stellten sie einen Rasen aus den Nanostäbchen her, dessen Halme fest mit einer Siliziumplatte verbunden sind. Zwischen den Stäbchen verteilten sie eine dünne Schicht Hydrogel, aus dem die Nanostäbchen etwa zur Hälfte herausragen.