Doch nicht immer ist es möglich, derart aufwändige Untersuchungen durchzuführen. In vielen Bereichen wie der Ökologie, der Klimafolgenforschung oder im angewandten Bereich, beispielsweise beim Zoll, wo es um die schnelle Erkennung geschützter Arten geht, ist eine einfache und auch von Nicht-Spezialisten anwendbare Methode gefragt. Deshalb beschäftigen sich Wissenschaftler um Professor Bruno Streit, Klaus Schwenk und Markus Pfenninger vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Universität Frankfurt auch mit der Entwicklung der automatischen molekularen Identifikation durch das „DNA-Barcoding“, das ähnlich den Strichcodes im Supermarkt eine „Art-Identifikation“ erlaubt.

Diese Methode ermöglicht es, ein Individuum aus einer biologischen Probe, zum Beispiel aus dem Schlamm eines Gewässers, aufgrund einer oder weniger kurzer Gen-Sequenzen – den „Barcodes“ – zuverlässig und vom Beobachter unabhängig einer Art zuzuordnen. Dieser Ansatz hat sich bewährt, denn die Zahl der Proben in der Biodiversitätsforschung nimmt ständig zu, während die Zahl taxonomisch geschulter Fachleute rückläufig ist. Auch kryptische Arten kann man so „enttarnen“.

Mischwesen auf der Spur

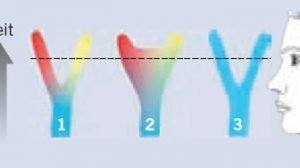

Trotz der Verwendung von hochauflösenden molekulargenetischen Methoden finden sich immer wieder Pflanzen und Tiere, die sich nicht eindeutig einer Art zuordnen lassen. Dies resultiert aber nicht aus einer Unzulänglichkeit der Methode, sondern diese Organismen sind häufig das Ergebnis einer Verpaarung von verschiedenen Arten, so genannte „zwischenartliche Hybride“. Beispiele hierfür hat schon Darwin ausführlich besprochen. Allerdings maß er diesem Phänomen keine große Bedeutung bei, da die meisten Wirbeltierhybride, etwa die Mehrzahl der Maultiere, steril sind.

Eine Literaturstudie der Wissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt über Veröffentlichungen der letzten 25 Jahre zeigt jedoch, dass Hybriden, ähnlich den kryptischen Arten, häufiger vorkommen als vermutet und in allen Tiergruppen ungefähr gleich häufig auftreten.