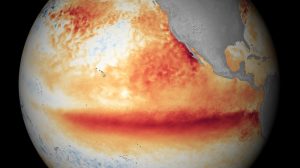

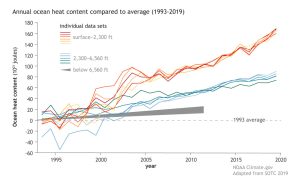

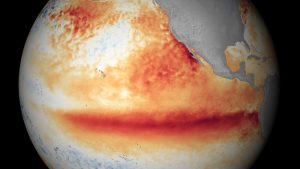

Die Klimakapriolen des ENSO-Phänomens und das globale Klima sind eng miteinander verknüpft – so viel scheint klar. So brachten El-Niño-Jahre in den letzten Jahrzehnten meist auch neue Hitzerekorde in Ozeanen und Atmosphäre mit sich – das Jahr 2016 wurde durch die Kombination von Klimawandel und El Niño zum bisher wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Verknüpfung wirkt aber auch in umgekehrter Richtung: Die Veränderungen des globalen Klimas beeinflussen das ENSO-Phänomen. Ein Faktor sind dabei die Verlagerungen großräumiger Luftströmungen durch die globale Erwärmung. So verbreitert und verschiebt sich beispielsweise der Tropengürtel, große Windbänder verschieben sich allmählich weiter polwärts. Außerdem sorgen die sich erwärmenden Ozeane dafür, dass sich Temperaturgradienten abschwächen und Niederschlagsmuster verändern. All dies beeinflusst auch die sensible Balance des ENSO-Klimapendels.

Widersprüchliche Prognosen

Aber wie? Bisher gab es dazu sehr widersprüchliche Ergebnisse. So prognostizierten einige Klimaforscher im Jahr 2014, dass die globale Erwärmung einen eher schwachen, aber dafür häufigen und vielleicht sogar dauerhaften El Niño im Pazifik verursachen könnte. Mithilfe ihrer Klimamodelle führten sie dies auf eine Abschwächung und Verschiebung der Passatwinde zurück.

Im gleichen Jahr kam ein Team um Wenju Cai von der australischen Forschungsorganisation CSIRO zum gegenteiligen Schluss. Sie hatten mithilfe von 20 verschiedenen Klimamodellen die Klima- und Niederschlagsentwicklung über 200 Jahre bis zum Jahr 2090 hinweg simuliert und dabei die Häufigkeit von besonders starken El-Nino-Ereignissen ermittelt. Das Ergebnis: Die Häufigkeit extremer El Niños stieg von einmal alle 20 Jahre auf einmal alle zehn Jahre – sie verdoppelte sich damit. Als ausschlaggebenden Grund identifizierten sie die Erwärmung des tropischen Pazifik durch den Klimawandel.