Laut Supersymmetrie müsste es im Universum noch ein gutes Dutzend Teilchen geben, die sich bisher jeder Entdeckung entzogen haben. Aber wo stecken all diese Squarks, Selektronen, Gluinos oder Neutralinos? Lange galten diese Teilchen einfach als zu schwer, um mit Teilchenbeschleunigern nachgewiesen zu werden.

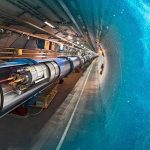

Doch mit Betriebsbeginn des Large Hadron Collider (LHC) am Forschungszentrum CERN hat sich dies geändert. Schon in seiner ersten Laufzeit ab dem Jahr 2010 kollidierten in dem 27 Kilometer langen Beschleunigerring Protonen mit einer Energie von gut sieben Teraelektronenvolt (TeV) – und erreichten damit einen Bereich, in dem mindestens die leichtesten SUSY-Teilchen wie das hypothetische Neutralino sich hätten zeigen müssen. Denn diese sollten nach den klassischen Varianten der Supersymmetrie-Modelle Massen von einigen hundert GeV aufweisen und zumindest in ihrer leichtesten Form stabil sein.

Kein SUSY-Teilchen weit und breit

Dennoch ging die Suche ins Leere: Zwar gelang es den Physikern im Jahr 2012, das Higgs-Boson nachzuweisen – ein großer Durchbruch für die Physik und eine Bestätigung des Standardmodells. Die erhofften Zerfallssignaturen von SUSY-Teilchen aber fand man nicht. Dann folgte ab 2015 die zweite Laufzeit des LHC, für die der Teilchenbeschleuniger und die Detektoren so ausgebaut wurden, dass nun Protonenkollisionen von 14 TeV möglich wurden. „Damit steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich an, supersymmetrische Teilchen zu erzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass wir sie endlich entdecken werden“, erklärte damals Isabell Melzer-Pellmann, Mitglied der CMS-Kollaboration und Physikerin am DESY.

Aber auch diese Hoffnungen wurde enttäuscht: Selbst bei Energien, die weit über die ursprünglich von der Supersymmetrie postulierten Massenbereiche hinausgehen, fand sich im LHC – nichts. Stattdessen schließen die Ergebnisse der Protonenkollisionen inzwischen eine ganze Reihe der hypothetischen SUSY-Teilchen aus. „Die Entdeckung des Higgs-Bosons bei 125 GeV, aber keinem einzigen weiteren Teilchen hat die Vertreter des minimalen supersymmetrischen Standardmodells (MSSM) kalt erwischt“, konstatierte der Physiker Mihail Shifman von der University of Minnesota kürzlich in einem Essay. „Das verändert das gesamte Bild und auch den Gemütszustand der Physikergemeinschaft.“