Viren sind obligatorische Zellparasiten. Um sich zu vermehren, müssen sie die Zelle eines Organismus entern und für ihre Zwecke umfunktionieren. Sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel, erzeugen keine energiereichen Moleküle wie ATP und können weder ihr Genom noch ihre Hülle selbst herstellen. Sie sind obligatorische Zellparasiten.

DNA-Viren: Übernahme der Zellmaschinerie

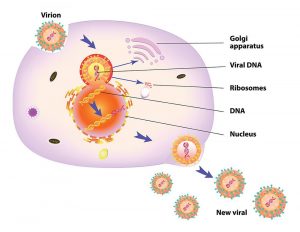

Nachdem ein Virus in die Zelle eingedrungen ist, beginnt die feindliche Übernahme. Das Herpesvirus, Papillomaviren und einige andere doppelsträngige DNA-Viren schleusen dafür ihr Erbgut in den Zellkern ein. Dort bringen sie die zelleigenen Enzyme dazu, Teile der Viren-DNA abzulesen und daraus Messenger-RNAs zu erzeugen. Diese werden aus dem Zellkern zu den Ribosomen gebracht, die daraus virale Enzyme produzieren.

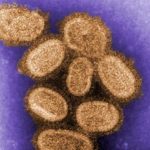

Nun folgt der zweite Schritt: Mithilfe dieser Enzyme übernimmt das Virus nun die Zelle komplett und wandelt sie in eine Virenfabrik um. Im Zellkern werden nun in schneller Folge immer neue Kopien des Virenerbguts synthetisiert, gleichzeitig entstehen an den Ribosomen die Proteine für das Kapsid und die Virenhülle. Im letzten Schritt werden Erbgut und Kapside der neuen Viren miteinander verbunden und beim Knospen durch die Zellmembran mit der Virenhülle umgeben. Das Resultat sind Unmengen neuer Viren und eine zerstörte, tote Zelle.

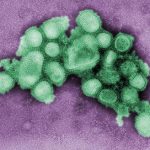

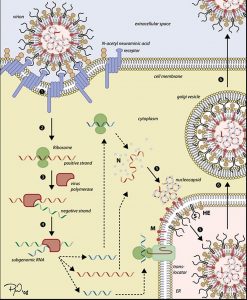

Coronaviren: Vermehrung mit eigener RNA-Fabrik

Etwas anders läuft die Vermehrung beim Coronavirus ab. Denn sein Erbgut besteht nicht aus DNA, sondern aus einem einzelnen positiven RNA-Strang – was für die Übernahme der Zellmaschinerie Vor- und Nachteile hat. Der Nachteil: Unsere Zellmaschinerie ist nicht darauf ausgelegt, RNA zu vervielfältigen, weil unser Genom als DNA vorliegt. Die RNA dient nur dazu, den genetischen Code aus dem Zellkern zu den Ribosomen zu bringen. Ein Kopieren von RNA in RNA ist dabei nicht vorgesehen. Das Coronavirus muss daher erst einmal seine eigene Vervielfältigungs-Einheit in der Zelle installieren.