Frühe Großwildjagd: Schon vor 125.000 Jahren wagten sich die Neandertaler im Gebiet des heutigen Deutschlands an das größte Landsäugetier der Eiszeit – den Europäischen Waldelefanten. Schnittspuren an Knochen dieses Tieres belegen, dass die Eiszeitmenschen diese Giganten in Gruppen gejagt, sie erlegt und systematisch und effizient geschlachtet haben müssen. Sie sind der älteste Beleg für die Elefantenjagd durch eine Menschenart und ein weiteres Zeugnis dafür, dass die Neandertaler technisch und sozial fortgeschrittener waren als lange gedacht.

Dass Neandertaler während des Eiszeitalters selbst größere Tiere jagten und verzehrten, ist schon länger bekannt: Funde von Jagdspeeren, Isotopenanalysen ihrer Knochen und Zähne sowie Verletzungsspuren an den Knochen von großen Pflanzenfressern wie Hirschen und Mammuts legen nahe, dass die Neandertaler durchaus in der Lage waren, selbst wehrhafte und große Beute zu erlegen. Die prähistorischen Jäger arbeiteten dabei eng zusammen und wagten sich sogar so nahe heran, dass sie die Beute mit Speerstößen töten konnten.

Tote Eiszeitriesen in einer Braunkohlegrube

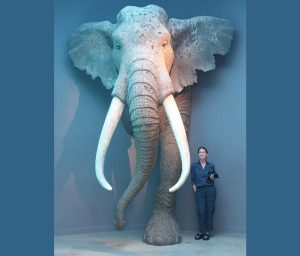

Jetzt enthüllen neue Untersuchungen, dass die Neandertaler sogar das größte Landsäugetier des Eiszeitalters jagten und erlegten – den Europäischen Waldelefanten (Palaeoloxodon antiquus). Dieses ausgestorbene Rüsseltier lebte bis vor 100.000 Jahren in den Landschaften Europas und Westasiens. Mit einer Schulterhöhe von bis zu vier Metern und einem Gewicht bis zu 13 Tonnen war es größer als heutige Elefanten und auch als das eiszeitliche Wollhaarmammut – und sehr wehrhaft: Typisch für diese Elefantenart waren die langen, geraden Stoßzähne.

Auffallend viele fossile Relikte dieser Eiszeit-Elefanten wurden schon in den 1980er und 90er Jahren in der Braunkohlegrube Neumark-Nord bei Halle entdeckt. In den feinkörnigen Sedimenten waren die 135.000 Jahre alten Überreste von mindestens 70 dieser Waldelefanten konserviert. Merkwürdig jedoch: Anders als bei fossilen Zeugnissen urzeitlicher Naturkatastrophen waren unter den Skeletten fast nur erwachsene Tiere und noch dazu vorwiegend die großen Männchen vertreten. „Ein solches Sterblichkeitsprofil wurde bisher bei keiner fossilen oder rezenten Elefantenpopulation gefunden“, erklären Sabine Gaudzinski-Windheuser vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz (LEIZA).