Der Nobelpreis für Chemie geht dieses Jahr an zwei US-amerikanische Zellbiologen: Robert J. Lefkowitz und Brian K. Kobilka entdeckten als erste, wie winzige aber lebenswichtige Sensoren auf der Oberfläche unserer Zellen arbeiten. Über sie nimmt die Zelle ihre Umwelt wahr und reagiert auf Veränderungen. Die unter dem sperrigen Begriff „G-Protein gekoppelte Rezeptoren“ zusammengefassten Sensoren dienen als Andockstellen für Hormone und andere Signalstoffe. Sie sind es aber auch, die unsere Sinneszellen sensibel machen für Licht, Gerüche oder Geschmacksstoffe. Und nicht zuletzt wirken auch die meisten unserer Medikamente nur deshalb, weil sie an diesen Sensoren ansetzen.

Wir Menschen nehmen unsere Umwelt über die Sinnesorgane wahr: Nase, Augen und Ohren liefern uns ständig Informationen darüber, was in unserer Umgebung vorgeht. Aber auch jede einzelne Zelle in unserem Körper muss über eine Form von Sinnesorganen verfügen. Denn nur so können beispielsweise die tausenden von Zellen in unserem Herzen miteinander kommunizieren und eine synchrone Bewegung des Pumporgans hervorbringen. Und nur so kann das Herz in Sekundenschnelle koordiniert seinen Takt beschleunigen – beispielsweise wenn wir vor einer Gefahr weglaufen.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatten Forscher festgestellt, dass bestimmte Signalstoffe, wie das Hormon Adrenalin, Reaktionen im gesamten Stoffwechsel hervorrufen. In den 1940er Jahren fand ein US-amerikanischer Forscher heraus, dass das Adrenalin offenbar direkt auf Gewebe und Zellen wirkte: Um eine Reaktion auszulösen reichte es, wenn das Hormon außerhalb der Zellen präsent war. Es musste daher einen Mechanismus, vielleicht eine Art Sensor geben, mit dem die Zellen merkten, was außerhalb ihrer Membran geschah – aber wie sah dieser aus?

Schalter in der Zellmembran

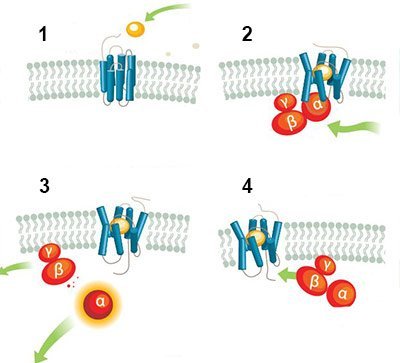

Eine Antwort auf diese Frage fand 1968 der junge Mediziner Robert Lefkowitz, der damals an den National Institutes of Health forschte. Er kam auf die Idee, Adrenalin radioaktiv zu markieren, um genau verfolgen zu können, wie dieses mit der Zelle wechselwirkte. Die Experimente enthüllten, dass das Hormon nicht in die Zellen aufgenommen wird, wie zunächst angenommen. Stattdessen lagert es sich nur an eine bestimmte Andockstelle auf der Zellmembran an. Durch diese Bindung verändert sich die Form des Sensormoleküls auf der Innenseite der Membran. Dadurch kann sich nun ein bestimmtes Eiweiß, das sogenannte G-Protein, dort anlagern. Dies wirkt wie ein Schalter und löst eine ganze Kette von biochemischen Reaktionen aus, die letztlich zur typischen Hormonwirkung führt.