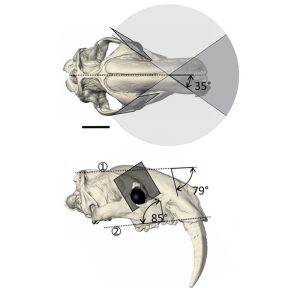

Rätselhafter Rehblick: Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die Säbelzahnkatze Thylacosmilus atrox trotz weit auseinander liegender Augen dreidimensional sehen konnte. Demnach kompensierte sie die ungünstige Lage ihrer Augen, indem dafür ihre Augenhöhlen etwas nach außen ragten und fast vertikal ausgerichtet waren. Auf diese Weise konnte das urzeitliche Raubtier die Überlappung seiner Sehfelder maximieren und dadurch die Position seiner Beute präzise abschätzen, wie die Forschenden berichten.

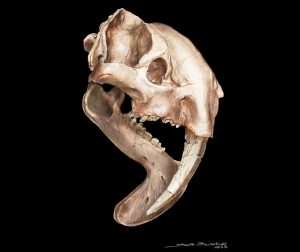

Thylacosmilus atrox kam bis zu ihrem Aussterben vor etwa drei Millionen Jahren in Südamerika vor. Die Säbelzahnkatze war jedoch gleich aus mehreren Gründen besonders. Erstens: Anders als die berühmteren nordamerikanischen Vertreter war sie ein Beuteltier. Zweitens: Ihre dolchartigen Säbelzähne wuchsen ein Leben lang und waren irgendwann so groß, dass ihre Wurzeln sogar bis zur Oberseite des Schädels reichten. Drittens: Da die Zähne von Thylacosmilus einmal quer durchs Gesicht wuchsen, lagen seine Augen sehr weit auseinander – ähnlich wie bei einem Pferd.

Ein Räuber mit den Augen eines Pflanzenfressers?

Doch eine Säbelzahnkatze mit „Pferdeaugen“ sah nicht nur ungewöhnlich aus, sondern müsste eigentlich auch Probleme bei der Jagd gehabt haben. Denn die Augen von Fleischfressern sind normalerweise nach vorne gerichtet und relativ nahe beieinander. Dadurch überlappen sich die beiden Sehfelder und ermöglichen dem Raubtier das räumliche Sehen. Es kann so die Position seiner Beute präzise einschätzen. Pflanzenfresser wie Pferde, Kühe und Rehe hingegen haben seitlich liegende Augen. Das ermöglicht ihnen einen guten Rundumblick, mit dem sie ihr Umfeld nach Raubtieren abscannen können. Dafür können sie schlecht räumlich sehen.

Wie ist es also möglich, dass Thylacosmilus, ein „Hypercarnivore“, dessen Speiseplan wahrscheinlich zu über 70 Prozent aus Fleisch bestand, die Augen eines Pflanzenfressers hatte? Forschende um Charlène Gaillard vom Argentinischen Institut für Nivologie, Glaziologie und Umweltwissenschaften sind diesem Rätsel nun auf den Grund gegangen. Dafür setzte das Team computertomografische Scans und virtuelle 3D-Rekonstruktionen ein, um die Organisation der Augenhöhlen bei einer Reihe fossiler und moderner Säugetiere zu beurteilen.