Versteckte Kontamination: Fast die Hälfte des in Europa geernteten Weizens ist vom Fusarium-Pilz befallen und enthält daher Spuren giftiger Mycotoxine, wie eine Studie enthüllt. In den zehn Jahren vor der Pandemie wurden dadurch 75 Millionen Tonnen Weizen für die menschliche Ernährung unbrauchbar. Bedenklich jedoch: Auch der zugelassene Weizen enthält noch Toxinreste, was zu einer chronischen, schleichenden Gesundheitsbelastung führen kann. Zudem werden in den Kontrollen nicht alle Fusarium-Toxine erfasst.

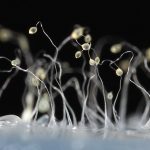

Weizen ist eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel. In Europa essen wir im Schnitt rund 66 Kilogramm Weizen pro Kopf und Jahr – meist als Brot oder Nudeln. Doch das Getreide hat es nicht leicht: Weizen ist anfällig gegenüber Dürre und Hitze, daher führen besonders trockene, heiße Sommer wie 2018 zu schweren Missernten. Bei warm-feuchtem Wetter wird der Weizen dagegen oft von Fusarium-Pilzen befallen. Diese Pflanzenparasiten hemmen das Wachstum und die Körnerbildung des Getreides und produzieren giftige Stoffwechselprodukte.

Das Problem der Fusarium-Toxine

Die Fusarium-Toxine sind jedoch für Mensch und Tier giftig. Einige dieser Pilzgifte wie das Deoxynivalenol (DON) stören die Proteinsynthese, können Wachstumsverzögerungen und bei akuter Vergiftung Übelkeit und Erbrechen verursachen. Andere, darunter Zearalenon (ZEA), stören den Hormonaushalt und können bestimmte Krebsformen begünstigen. „Mit Fusarium-Toxinen kontaminiertes Getreide kann eine signifikante Gefahr für unsere Gesundheit darstellen, vor allem weil wir ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden erst in Teilen kennen“, erklärt Seniorautor Neil Brown von der University of Bath.

In der EU darf Weizen ab einer Belastung von 1.250 Mikrogramm DON pro Kilogramm gar nicht mehr für Lebensmittel verwendet werden, ab 750 Mikrogramm ist er nicht mehr für den direkten Verzehr – beispielsweise in Cerealien – zugelassen. Das kontaminierte Getreide wird dann meist als Tierfutter genutzt. Um das Ausmaß der Belastung von Nahrungs- und Futterweizen zu ermitteln, haben Brown und sein Team Daten zweier europäischer Kontrollbehörden zu nationalen Toxinwerten von 2010 bis 2019 ausgewertet und so das bisher vollständigste .