Ablenkendes Radio: Forschende haben herausgefunden, ab wann Radiowellen den Magnetsinn von Zugvögeln stören. Demnach wirken Frequenzen unterhalb von 116 Megahertz, wie sie etwa Hörfunk und Fernsehen nutzen, offenbar desorientierend. Höhere Frequenzen – darunter unser Mobilfunk – haben dagegen keine negativen Auswirkungen auf den Magnetsinn. Diese Erkenntnisse liefern außerdem weitere Indizien dafür, dass der Magnetsinn der Zugvögel auf einer quantenchemischen Reaktion in ihrer Netzhaut beruht.

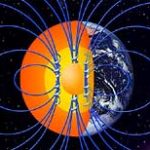

Unzählige Zugvögel fliegen jedes Jahr Tausende von Kilometern, um von ihren Brut- zu den Überwinterungsgebieten zu gelangen und umgekehrt. Dabei orientieren sie sich am Magnetfeld der Erde. Doch es gibt offenbar elektromagnetische Felder, die die Vögel bei ihrer Navigation stören und sie vom Kurs abbringen können, wie sich in Experimenten zeigte. Der schwache und für Menschen unbedenkliche Elektrosmog im Radiowellenbereich scheint demnach die komplizierten quantenphysikalischen Prozesse in den Netzhautzellen der Zugvögel beeinträchtigen.

Bisher ist allerdings unklar, welche Frequenzen diesen Effekt haben und ab wann eine Radiowelle als sicher für Zugvögel einzustufen ist. Ersten theoretischen Überlegungen zufolge müssten die kritischen Frequenzen jedoch im UKW-Bereich zwischen 120 und 220 Megahertz liegen.

Mönchsgrasmücken im elektromagnetischen Feldtest

Forschende um Bo Leberecht von der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg haben nun die Störanfälligkeit des tierischen Magnetsinns genauer untersucht. Dafür hielten sie Mönchsgrasmücken – kleine Singvögel – während der herbstlichen Wanderzeit in speziellen Kammern und setzten sie elektromagnetischen Feldern in unterschiedlichen Frequenzbereichen aus. Das Team beobachtete dann, in welche Richtung sich die Vögel orientierten: in die „richtige“ (Süd-West) oder in eine falsche.