Die Zusammenhänge zwischen Verhalten und Genen sind extrem komplex. Selbst Amöben, eine der einfachsten Lebensformen, besitzen bereits mehr als hundert Gene, die dazu beitragen, ihr Sozialverhalten zu regulieren. Das zeigt eine neue, jetzt in „Nature“ erschienene Studie. Sie stellt die erste Suche nach solchen Genen in großem Maßstab dar.

Welche Rolle spielen Gene für unser Verhalten? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler bereits seit langem. Antworten darauf sind jedoch bisher eher spärlich. Denn zu komplex sind die Zusammenhänge, zu wenig bekannt die Wechselwirkungen von Umwelt, Psyche und Erbgut. Das bestätigt nun auch die aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Rice Universität und des Baylor College of Medicine an der Amöbe Dictyostelium discoideum.

Vom Einzelwesen zur kooperierenden Kolonie

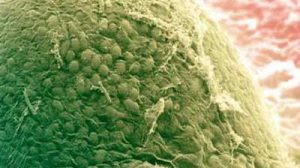

Der in Böden häufige Einzeller gehört zu den Schleimpilzen und lebt normalerweise einzeln, bildet aber Kolonien, wenn Nahrungsmangel herrscht. In diesen tut sich rund ein Fünftel der Individuen zu einem langen dünnen Stängel zusammen, der Rest sammelt sich an dessen Spitze und formt eine Sporenkugel, die vom Wind oder vorbeistreifenden Insekten weggetragen werden kann. Diese Ausbreitung ermöglicht den in der Kugel sitzenden Amöben ein „Auswandern“ in bessere Bedingungen, die Stängelamöben jedoch kooperieren um den Preis ihres Überlebens – sie bleiben zurück und sterben letztlich ab.

Und genau dieses altruistische Verhalten gibt den Wissenschaftlern Rätsel auf: Denn was hindert die Stängelamöben, alles daran zu setzen, ihrerseits in die Kugel zu gelangen? Wie ist es im Laufe der Evolution gelungen, die selbstlose Variante zu erhalten? Denn schmarotzende Egoisten gibt es unter den Amöben tatsächlich. Joan Strassmann, Professorin für Ökologie und evolutionäre Biologie an der Rice Universität, ihr Kollege David Queller sowie Gad Shaulsky, Genetiker am Baylor College of Medicine, hatten bereits in vorherigen Studien eine Handvoll von Mutationen aufgespürt, die die Einzeller von kooperativen Organismen zu Schmarotzern auf Kosten der Gesamtheit werden ließen.

Auf der Suche nach Schmarotzergenen

Ausgehend von dieser Entdeckung führten sie nun erstmals eine systematische Suche nach weiteren Verhaltensgenen im gesamten Genom der Amöben durch. „Dieser Genpool ermöglicht es uns, die genetische Architektur des sozialen Verhaltens besser zu verstehen“, so Strassmann. Mehr als fünf Jahre brauchten die Forscher, um das komplette Genom von Dictyostelium discoideum zu durchmustern. Dabei schalteten sie durch Mutationen nacheinander mehrere zehntausend Einzelgene aus und beobachteten anschließend, inwieweit sich das Verhalten der Amöben veränderte.

„Die Grundidee war es, Gene nach dem Zufallsprinzip auszuschalten und jede Mutante durch zehn Runden von Vermehrung, Wachstum und Entwicklung zu führen, um betrügerische Gene zu identifizieren“, erklärt die Forscherin.

100 „betrügerische“ Genvarianten

Und tatsächlich entdeckten die Wissenschaftler Schmarotzervarianten in mehr als 100 Genen. Zusätzliche Tests zeigten, dass die Strategien, wie die Betrüger ihren Anteil von Sporen an der nächsten Generation erhöhen, auf der Ebene der Proteine variieren. Auf genetischer Ebene allerdings zeichnet sich ein gemeinsamer Nenner ab: Die meisten Betrügergene werden quasi huckepack mit Genen weitergegeben, die essenzielle Funktionen kodieren und daher unverzichtbar sind.

„Die evolutionären Möglichkeiten für Strategien und Gegenstrategien scheinen eine Art genetisches Wettrüsten zu bewirken, in denen Betrügermutationen durch Gegenmutationen bekämpft werden“, erklärt Strassmann. „In dieser Arena wird daher das Betrügen oft huckepack mit essenziellen Funktionen existieren, denn das macht es schwer, es loszuwerden oder zu kontrollieren.“

Wie bleibt Kooperation erhalten?

Doch diese Erkenntnis warf auch neue Fragen auf: „Betrügen ist etwas, was zu erwarten war. Kooperation ist die eigentliche Geschichte“, so Strassmann. Da das Betrügen einiges an Vorteilen bringt, ist ihrer Ansicht nach die große Frage aus evolutionsbiologischer Sicht, wie Arten wie D. discoideum es schaffen, die Egoisten im Zaum zu halten und zu verhindern, dass sie die Oberhand gewinnen, sich am stärksten vermehren und damit die Altruisten komplett verdrängen.

„Wir stehen erst am Anfang”, so Adam Kuspa, Koautor der Studie und Biochemiker am Baylor College of Medicine. „Jetzt müssen wir die molekularen Schlüsselmechanismen identifizieren, die die Zellkooperation stabilisieren.“

(Rice University, 15.02.2008 – NPO)