Wie schafft es das Immunsystem, seine Killer-T-Zellen so schnell und vor allem spezifisch zu aktivieren, dass Infektionen bekämpft, aber keine Autoimmunreaktionen ausgelöst werden? Ein internationales Forscherteam hat nun entdeckt, wie dies geschieht und dass dabei zwei weiterre Immunzelltypen eine wichtige Rolle spielen. Ihre jetzt in der Fachzeitschrift „Nature Immunology“ erschienenen Ergebnisse könnten unter anderem zur Entwicklung besserer Impfstoffe genutzt werden.

{1l}

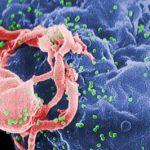

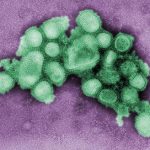

Einer der wichtigsten Abwehrmechanismen gegen Viren, Bakterien und Krebszellen sind die Killer-T-Zellen. Sie zerstören infizierte Körperzellen oder auch Krebszellen. Aktiviert werden sie durch die so genannten dendritischen Zellen. Diese patrouillieren kontinuierlich durch den Körper und suchen dort nach Hinweisen für Tumore oder Infektionen. Werden sie fündig, tragen sie diese Information in die Lymphknoten, von wo aus die Killer-T-Zellen aktiviert werden. Doch von diesen gibt es viele verschiedene. Bei einer Infektion müssen es die dendritischen Zellen daher schaffen, nur die passenden in Angriffsbereitschaft zu versetzen. Dies muss sehr schnell vor sich gehen, weil Viren sich extrem rasch vermehren.

„Duftspur“ für die Killerzellen

Bislang war unklar, wie die Patrouille-Läufer so rasch die passenden Killerzellen alarmieren können. „Wir haben nun herausgefunden, dass dabei zwei weitere T-Zell-Typen eine wichtige Rolle spielen“, erklärt Professor Christian Kurts von den Instituten für Molekulare Medizin und Experimentelle