Forscher haben zwei Genvarianten entdeckt, die besonders häufig bei verurteilten Gewaltverbrechern vorkommen. Diese Gene fördern die Aggression und schwächen die Impulskontrolle, beides Züge, die besonders Wiederholungstäter oft aufweisen. Die Forscher betonen jedoch, dass allein die Präsenz dieser Genvarianten im Erbgut niemanden automatisch zu einem Gewaltverbrecher mache.

Die Verknüpfung von Kriminalität mit genetischen Faktoren ist heikel: Schnell kann dies zu ungerechtfertigter Diskriminierung der Träger führen. Zudem weckt es auch böse Erinnerungen an die Praxis der Nationalsozialisten, Kriminelle und Geisteskranke als genetisch minderwertig abzuklassifizieren und deshalb einer Zwangssterilisation zu unterziehen. Lange Zeit galt daher schon die Idee einer genetischen Komponente als politisch unkorrekt.

Indizien für eine biologische Komponente

In jüngster Zeit mehren sich jedoch die Indizien dafür, dass in bestimmten Fällen nicht nur soziale oder psychologische Umstände, sondern auch die Biologie eine Rolle spielt. So zeigte eine schwedische Studie, dass Kinder krimineller Eltern selbst dann wahrscheinlicher kriminell werden, wenn sie schon als Säuglinge zur Adoption freigegeben wurden. Eine andere Studie ergab, dass Jungen, die als Kinder misshandelt wurden, häufiger selbst wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden, wenn sie eine bestimmte Genvariante trugen. Eine spätere Wiederholung dieser Studie mit einer größeren Teilnehmerzahl konnte dies allerdings nicht bestätigen.

Um mehr Klarheit zu schaffen, führten Jari Tiihonen vom Karolinska Institut in Stockholm und seine Kollegen eine Studie mit 794 finnischen Gefängnisinsassen durch. Von diesen waren 538 wegen Gewaltverbrechen verurteilt worden, 84 Teilnehmer hatten sogar mehr als zehn solcher Straftaten begangen. Mit Hilfe von DNA-Proben der Teilnehmer führten die Forscher eine genomweite Assoziationsanalyse durch. Mit dieser prüften sie, ob bestimmte Genvarianten bei Gewalttätern und den 84 extremen Wiederholungstätern häufiger vorkamen als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Genvarianten schwächen die Impulskontrolle

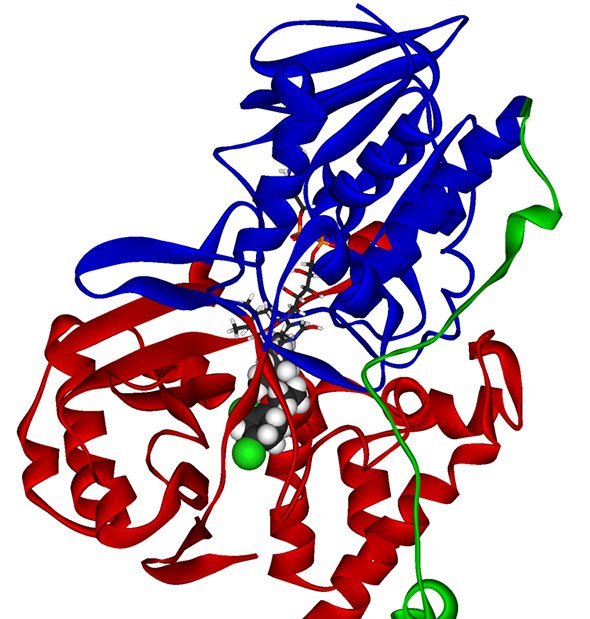

Das Ergebnis: An zwei Genorten fanden die Forscher tatsächlich ein bei den Gewaltverbrechern häufiger auftretendes Signal. Eines davon gehörte zu der Genvariante im MOA-A Gen, die schon in der Studie mit den misshandelten Jungen aufgefallen war. Sie führt dazu, dass das Enzym Monoaminoxydase im Gehirn seiner Träger nicht oder vermindert hergestellt wird. Dieser Mangel wiederum beeinflusst die Aktivität zweier für das Verhalten wichtiger Hirnbotenstoffe, Serotonin und das Dopamin.

„Das könnte zu einer erhöhten impulsiven Aggression führen“, erklären die Forscher. Vor allem dann, wenn zusätzlich Alkohol oder Drogen im Spiel sind. Ihren Schätzungen nach könnte rund neun Prozent der schweren Gewaltverbrechen in Finnland auf Täter mit diesem MAO-A-Genotyp zurückzuführen sein.

Eine zweite bei den Straftätern auffällig oft vertretene Genvariante betrifft das CDH13-Gen, das auch bei ADHS eine Rolle spielt, wie die Forscher berichten. Es ist schon länger bekannt, dass diese Variante zu Problemen bei der Impulskontrolle führen kann. „Daher ist plausibel, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem CDH13-Genotyp und impulsiven Gewalttaten“, sagen Tiihonen und seine Kollegen.

DAS Verbrechergen gibt es nicht

Nach Ansicht der Forscher legen diese Ergebnisse nahe, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Erbanlagen ungünstigere Voraussetzungen haben, um unter widrigen Umständen oder unter Drogeneinfluss ihre aggressiven Impulse zu kontrollieren. Dennoch betonen Tiihonen und seine Kollegen nachdrücklich, dass diese Genvarianten allein niemanden zum Verbrecher machen.

„Kriminelles Verhalten ist ein komplexes Phänomen, das sowohl durch genetische als auch durch Umweltfaktoren geprägt wird“, erklären sie. Ob jemand die genetischen Risikofaktoren trägt oder nicht, sagt daher noch nichts darüber aus, ob er tatsächlich jemals eine Gewalttat begehen wird. „Potenzielle Risikofaktoren wie der Genotyp spielen daher auch bei Verurteilungen keinerlei Rolle – und sie eignen sich auch nicht für ein vorbeugendes Screening.“ (Molecular Psychiatry, 2014; doi: 10.1038/MP.2014.130)

(Nature Group, 29.10.2014 – NPO)