DNA-Pakete kodieren Bilddaten

Diesen DNA-Speicher der Bakterien haben die Forscher nun für ihre Zwecke ausgenutzt. Dafür kodierten sie die Bildinformationen des Schwarzweiß-Bildes einer Hand als Abfolge von DNA-Basen. Jeweils 28 DNA-Basen speicherten dabei die Daten eines Pixels, insgesamt wurden 784 Bytes an Information kodiert. Die im Labor erzeugten DNA-Stränge waren in ihrer Struktur an die typischen, von den Bakterien mittels CRISPR erzeugten DNA-Pakete angepasst.

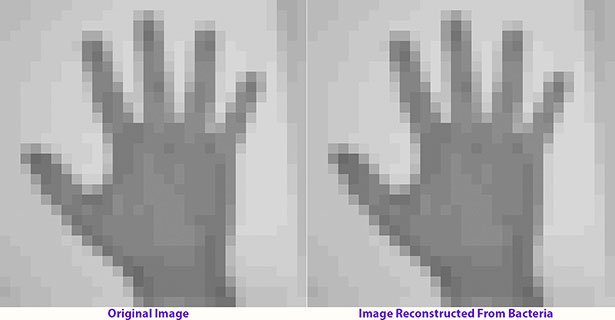

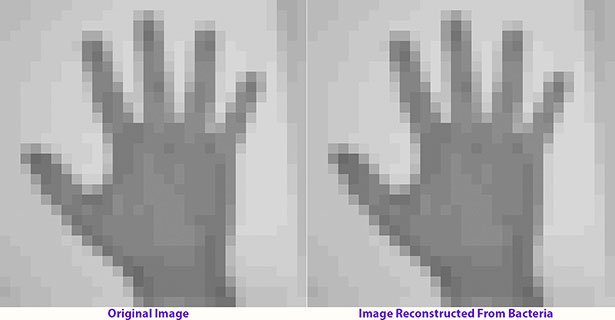

Foto der Hand vor und nach dem Speichern und Wiedergewinnen aus den Bakterienzellen. © Seth Shipman

Diese Pakete schleusten die Forscher dann in die Zellen einer Population von Escherichia coli-Bakterien ein. Die Mikroben wurden dann einen Tag lang ganz normal in Kultur gehalten. Dann entnahmen die Wissenschaftler einige Bakterienzellen und sequenzierten deren gesamtes Erbgut. Wenn die Bakterien die Fremd-DNA wie geplant eingebaut hatten, müsste sie sich dadurch wiedergewinnen lassen.

Verblüffend gute Qualität

Und tatsächlich: Den Forschern gelang es, die in den lebenden Zellen zwischengespeicherte Bildinformation wiederzugewinnen – und dies erstaunlich vollständig: „Zwischen 88 und 96 Prozent der Pixelabfolgen konnten für die Handbilder akkurat abgerufen werden“, berichten Shipman und seine Kollegen. Das aus der Bakterien-DNA rekonstruierte Schwarzweiß-Bild der Hand unterschied sich kaum vom Original.

Nähere Analysen ergaben, dass die Bakterien die Fremd-DNA bereits zwei Stunden dem Einschleusen in ihr Erbgut eingebaut hatten. Diese Daten blieben mindestens sechs Tage lang und damit über 48 Bakteriengenerationen hinweg stabil. „Das demonstriert, dass dieses System praktisch nutzbare Mengen von Daten aufnehmen und stabil speichern kann – im Erbgut einer Population lebender Zellen“, konstatieren die Wissenschaftler.

Sogar Video geht

Dass die Bakterien sogar Filmdaten speichern können, belegt das zweite Experiment der Forscher. Dafür wandelten sie fünf Videoframes eines galoppierenden Pferdes in DNA-Pakete um. Die so kodierten Frames gaben die Wissenschaftler zeitlich versetzt zur Bakterienkultur – jeweils ein DNA-Paket pro Tag. Dadurch bauten die Zellen diese Daten nacheinander in ihr Erbgut ein und kodierten so die richtige Reihenfolge der Frames.

Animated Gif des galoppierenden Pferdes - vor und nach dem Speichern in den Bakterienzellen. © Seth Shipman

Auch dies funktionierte: „Wir konnten jeden Frame und auch die Reihenfolge der Frames rekonstruieren“, berichten Shipman und seine Kollegen. Die Rekonstruktion war dabei zu mehr als 90 Prozent vollständig. Die CRISPR-Maschinerie der Mikroben macht sie damit sogar zu lebenden „Videorekordern“.

„Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Fortschritt in der DNA-basierten Datenspeicherung dar – indem sie die biologische Maschinerie lebender Zellen dazu bringen, Informationen aufzuzeichnen, sie zu archivieren und weiterzugeben“, kommentiert Donald Ingber, Mitgründer des Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering der Harvard University. „Das ist ein weiteres Beispiel für biologisch inspirierte Ingenieurskunst.“ (Nature, 2017; doi: 10.1038/nature23017)

(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard, 13.07.2017 – NPO)

13. Juli 2017