Zwei mandelförmige Bereiche unseres Gehirns spielen vermutlich eine entscheidende Rolle für unsere persönliche Wohlfühldistanz – und das Unwohlsein, wenn uns jemand zu nahe kommt. Wie amerikanische Forscher in „Nature Neuroscience“ berichten, könnte eine Fehlfunktion der Amygdala auch eine Rolle beim gestörten Sozialverhalten des Autismus spielen.

{1l}

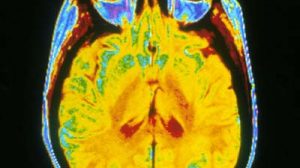

In den Schläfenlappen unseres Gehirns liegt beidseits eine Struktur, Mandelkern oder Amygdala genannt, die als Zentrum starker Emotionen wie beispielsweise Angst und Wut gilt. Doch jetzt haben Forscher des California Institute of Technology (Caltech) diesen Hirnbereich erstmals auch mit der Steuerung unseres sozialen Verhaltens, speziell dem persönlichen Raum in Verbindung gebracht – dem Abstand, den wir automatisch zu anderen Menschen einhalten, wenn wir uns beispielsweise unterhalten.

Auslöser für ihr Interesse am Mandelkern in diesem Zusammenhang war eine Patientin mit dem Kürzel „SM“, die schwere Schäden an beiden Emotionszentren aufwies. Die Frau hatte Schwierigkeiten, Gesichter von anderen zu erkennen und die Glaubwürdigkeit ihres Gegenübers zu beurteilen. Andererseits rückte sie diesen immer zu nahe, konnte den „normalen“ Abstand zu anderen Menschen nicht einschätzen. Aber war dies wirklich die Konsequenz ihrer Amygdala-Verletzungen?

Distanzexperiment deutet auf Amygdalaeinfluss hin

Die Forscher unter Leitung von Ralph Adolphs, Professor für Psychologie und Neurowissenschaften, stießen auf vorherige Studien an Rhesusaffen, in denen Wissenschaftler beobachtet hatten, dass Affen mit Amygdala-Schäden einen geringeren Abstand zu ihren Artgenossen und zu Menschen einhielten als gesunde Tiere. Um herauszufinden, ob dies auch bei der Patientin der Fall war, führten die Forscher ein einfaches Experiment mit ihr und 20 weiteren Probanden durch.

Dabei sollten die Freiwilligen sich soweit an den Versuchsleiter annähern, bis sie die Distanz erreichten, die ihnen am, angenehmsten war. Der Abstand Kinn zu Kinn wurde jeweils gemessen. Der durchschnittlich von den 20 gesunden Versuchspersonen bevorzugte Abstand lag bei 64 Zentimetern. Die Patientin dagegen näherte sich bis auf 34 Zentimeter an, ohne sich unwohl zu fühlen. Selbst wenn sie direkt Nase an Nase mit dem Versuchsleiter stand, berichtete sie über keinerlei negative Gefühle. Diese Ergebnisse änderten sich auch nicht, wenn die Versuchsleiter ausgetauscht wurden.

„Den persönlichen Freiraum eines anderen zu respektieren ist ein fundamentaler Aspekt der sozialen Interaktion unter Menschen und etwas, was wir automatisch und ohne Anstrengung tun”, erklärt Kennedy. „Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass die Amygdala eine zentrale Rolle für diesen Prozess spielt, weil sie die starken Gefühle des Unwohlseins erzeugt, die normalerweise den Abstand einhalten helfen.“

Allein Vorstellung von zu großer Nähe reicht

Als nächsten Schritt nutzten Adolphs und seine Kollegen die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRI) um die Aktivität der Amygdala in unterschiedlichen Sitationen zu untersuchen. Den Probanden wurde, während sie mehr oder weniger blind in der Röhre lagen, suggeriert, der Versuchsleiter stünde entweder sehr nah oder etwas weiter entfernt. Tatsächlich reagierte die Amygdala entsprechend und war deutlich aktiver, wenn die Versuchspersonen in dem Glauben waren, eine Person stünde sehr nahe. Keine Aktivität dagegen registrierten die Forscher, wenn die andere Person angeblich am anderen Ende des Raumes stand.

„Es war schon die Idee der Anwesenheit einer anderen Person, die die Amygdala triggerte“, so Kennedy. „Unsere Studie zeigt, dass der Mandelkern daran beteiligt ist, die soziale Distanz zu regulieren, unabhängig von speziellen Sinnesreizen, die typischerweise signalisieren, wenn jemand zu nahe steht, wie Geruch, Anblick oder Geräusche.“

Kulturelle Unterschiede beeinflussen Reaktion der Amygdala

Wenn die persönliche Wohlfühldistanz aber zentral von einem Hirnzentrum geregelt wird, wie erklären sich dann die großen kulturellen Unterschiede in diesem Punkt? Denn in vielen anderen Ländern wie dem Orient oder Asien ist dieser akzeptable Abstand sehr viel geringer als in Mitteleuropa oder Nordamerika. Nach Ansicht von Kennedy prägen kulturelle Präferenzen und Erfahrungen mit der Zeit das Gehirn und wie es in bestimmten Situationen reagiert. „Wenn man die akzeptierte kulturelle Distanz unterschreitet, fühlen sich die Menschen unkomfortabel und die Amygdala treibt dieses Gefühl an.“

Beteiligung am Autismus

Die neuen Erkenntnisse haben auch Bedeutung für die Erforschung des Autismus, einer komplexen neurologischen Störung, die die soziale Interaktion der Betroffenen mit den Menschen in ihrer Umwelt stark stört. „Wir wissen, dass einige Menschen mit Autismus auch Probleme mit dem persönlichen Raum haben und erst lernen müssen, warum er wichtig ist“, so Kennedy. „Zwar kann eine Dysfunktion der Amygdala nicht alle sozialen Störungen beim Autismus erklären, aber sie trägt wahrscheinlich zu einigen davon bei und ist auf jeden Fall etwas, das weiter untersucht werden sollte.“

(California Institute of Technology, 31.08.2009 – NPO)