Früher erreichten die Betroffenen selten das Erwachsenenalter, inzwischen sieht es besser aus: Wer heute mit der Krankheit auf die Welt kommt, wird nach aktuellen Schätzungen durchschnittlich fast 50 Jahre alt werden. Bei schwerem Krankheitsverlauf brauchen viele Patienten dennoch schon mit 20 oder 25 Jahren eine Herz-Lungen-Transplantation. Vielleicht lässt sich die Mukoviszidose schon bald besser behandeln – die Erkenntnisse der Wissenschaftler aus Münster und ihrer Hamburger Kollegen haben den Grundstein dafür gelegt.

„Es ist klar, wo die Ursachen der Krankheit liegen“, erläutert Dr. Tobias Schulz vom Institut für Physiologische Chemie und Pathobiochemie an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster: „Mutationen auf dem langen Arm des Chromosoms 7 verhindern, dass ein bestimmtes Protein richtig gebildet wird.“ Betroffen ist ein Chlorid-Kanal – CFTR -, ein Protein in der Zellmembran, das für Chlorid-Ionen durchlässig ist.

Falsche Schlussfolgerungen

Falsch sind laut der Studie jedoch die Schlussfolgerungen, die bisher gezogen worden sind. Chlorid-Ionen binden Wasser. Es wurde deshalb angenommen, dass dieses Wasser für die Sekret-Bildung fehlt, weil es die Zelle nicht durch Kanal-Proteine verlassen kann. Die Folge: zäher Schleim, in dem Bakterien siedeln, die dann chronische Infektionen verursachen.

Tatsächlich haben die Chlorid-Kanäle aber eine Doppelfunktion. „Wir konnten herausfinden, dass die Chlorid-Kanäle auch von der Hyaluronsäure passiert werden können“, so Schulz. „Das ist überraschend. Tatsächlich gehören diese Moleküle zu den größten im menschlichen Körper – und binden sehr viel mehr Wasser als Chlorid-Ionen.“ Das Fehlen des Hyaluronsäure-Exports erklärt so das Entstehen des zähen Schleims.

Vielversprechender Stoff entwickelt

Auf Grundlage der Ergebnisse haben die Forscher nun einen vielversprechenden Stoff entwickelt. Die Chlorid-Kanal-Proteine werden trotz des mutierten Gens gebildet und sind grundsätzlich auch funktionsfähig. Das Problem ist aber: Weil sich die Proteine in ihrer Struktur leicht vom „Original“ unterscheiden, werden sie in der Zelle abgebaut, bevor sie in der Zellmembran ihre Arbeit aufnehmen können. Mit dem Stoff, der zum Patent angemeldet ist, könnte die Behandlung deutlich verbessert werden, da er den Abbau der Proteine verhindert.

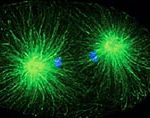

Am Forschungsprojekt waren auch Wissenschaftler des Instituts für Anatomie II am Universitätsklinikum Eppendorf (Hamburg) beteiligt. „Aus Hamburg kommen Maus- und Brustkrebszellen, an denen wir geforscht haben“, so Schulz. „In Münster haben wir damit Versuche durchgeführt, bei den Mauszellen etwa das bei Mukoviszidose am häufigsten betroffene Gen ‚ausgeknockt‘“.

(idw – Universität Münster, 01.09.2010 – DLO)

1. September 2010