Sie überleben unter gewaltigem Druck oder in kochender Säure: Archaeen sind in vieler Hinsicht außergewöhnliche und mysteriöse Mikroorganismen. Jetzt haben deutsche Forscher diese Sonderlinge sogar erstmals auf unserer Haut entdeckt: Sie machen neben Bakterien und Pilzen bis zu zehn Prozent unserer „Mitbewohner“ aus, wie die Wissenschaftler im Online-Journal „PLoS ONE“ berichten.

Archaeen sind weder Bakterien noch gehören sie zu den Organismen mit echtem Zellkern – sie stellen die dritte der drei Domänen aller Lebewesen. Erst gegen Ende der 1970er Jahre wurde erkannt, dass sie sich diese Mikroorganismen in ihrem zellulären Aufbau grundlegend von den Bakterien unterscheiden. Bekannt geworden sind sie durch ihre Lebensweise unter extremen Umweltbedingungen: Die ersten entdeckten Archaeen leben in der Nähe von heißen Quellen, unter hohem Druck am Grunde der Tiefsee. Einige Arten überleben in kochend heißem Wasser oder stark ätzender Säure, und sie leben unter anderem von für andere Lebewesen hochgiftigem Schwefelwasserstoff

Mikroorganismen an unerwarteten Orten

Archaeen finden sich aber auch in gemäßigten Biotopen. Selbst im menschlichen Darmtrakt und in den Intensivstationen von Krankenhäusern haben Mikrobiologen sie bereits nachgewiesen. Wissenschaftler der Universität Regensburg begannen ihre Suche allerdings an Orten, an denen eigentlich kaum Mikroorganismen zu erwarten sein sollten: in Reinräumen. Christine Moissl-Eichinger vom Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie hatte in den vergangenen Jahren schon mehrfach Spuren von Archaeen in solchen Reinräumen gefunden, in denen Raumschiffe oder Raumsonden gefertigt werden.

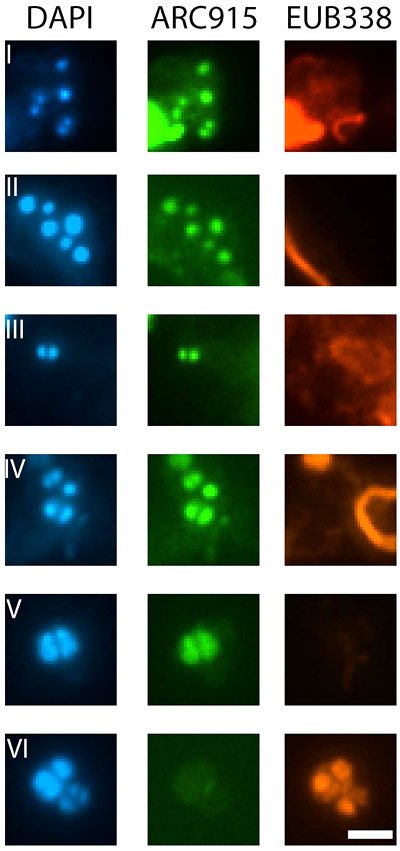

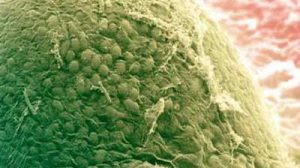

Verunreinigungen durch Mikroorganismen in Reinräumen entstehen meistens durch menschliche Aktivität. Besiedeln die Archaeen also auch Menschen, und wurden so in die Reinräume eingeschleppt? Immerhin ist der Mensch ein bliebtes Habitat auch für andere Mikroorganismen: Die menschliche Haut ist von unzähligen Bakterien und Pilzen besiedelt. Archaeen hatte man dort aber bisher nicht nachgewiesen. Um diese Frage zu klären, sammelten die Regensburger Forscher Wischproben menschlicher Haut von freiwilligen Probanden und untersuchten diese im Labor.