Entdeckt wurde der Wirkstoff vom Team um Dr. Ute Möllmann am HKI. In enger Kooperation mit dem Chemiker Dr. Vadim Makarov aus Moskau gelang ihnen in jahrelanger akribischer Arbeit die Isolierung und Optimierung einer Substanz, die Mykobakterien mit hoher Spezifität abtötet.

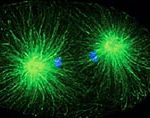

Ausgehend von einer bestimmten Grundstruktur synthetisierte Makarov eine Vielzahl neuer Varianten des Moleküls. Möllmann dagegen analysierte die antibiotische Aktivität dieser Substanzfamilie in so genannten Bioaktivitäts-Assays. Mit diesen Testverfahren kann unkompliziert und schnell geprüft werden, ob eine bestimmte Substanz für weitergehende Untersuchungen in Frage kommt oder nicht.

Wirkstoff nutzt bisher unbekannte Schwachstelle der Tuberkulosebakterien

Die Tests lieferten schließlich – basierend auf jahrzehntelangen Erfahrungen Möllmanns in der Antibiotika-Forschung – den entscheidenden Hinweis auf die neue Substanzklasse. Das Molekül wurde daraufhin von Makarov chemisch analysiert und synthetisiert. Es übertraf schließlich die Erwartungen der beteiligten Forscher. Die Substanz ist nicht nur gegen den Tuberkulose-Erreger selbst hochwirksam, sondern auch gegen die besonders gefährlichen Antibiotika-resistenten Varianten, die sich zunehmend verbreiten und eine Therapie praktisch unmöglich machen.

Die weitere wissenschaftliche Untersuchung der Substanz erfolgt nun gemeinsam in dem von Professor Stewart Cole koordinierten europäischen Projekt NM4TB (New medicines for tuberculosis). Inzwischen konnten die Forscher bereits zeigen, dass die Benzothiazinone einen völlig neuen Angriffspunkt bei den Tuberkulosebakterien treffen. Der neu gefundene Wirkstoff wurde nach seiner Entdeckung weltweit zum Patent angemeldet.

2,5 Millionen Tote jährlich

Die Tuberkulose ist auch heute noch eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Jährlich sind ca. 2,5 Millionen Todesopfer zu beklagen. Die auch als „weißer Tod“ bezeichnete Krankheit tritt vor allem in den armen Regionen der Erde auf. Ihre Ausbreitung wird durch schlechte Wohnverhältnisse, hohe Personendichte, mangelhafte hygienische Zustände und unzureichende Ernährung begünstigt. In den Industriestaaten hat die Tuberkulose vor allem als Folgekrankheit bei HIV-Infizierten und AIDS-Patienten, aber auch durch Migration und Tourismus, eine Renaissance erfahren.

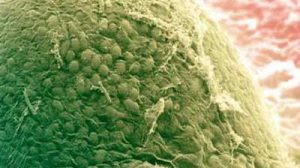

Eine besondere Zellwandstruktur der Erreger ist dafür verantwortlich, dass bisher nur wenige Medikamente existieren, die eine Infektion wirksam zurückdrängen können. Dabei ist eine mehrmonatige Behandlung mit einer Kombination aus bis zu vier verschiedenen Arzneistoffen erforderlich.

Ein besonderes Problem stellen die so genannten multiresistenten Mykobakterien dar, denen die heute verfügbaren Antibiotika nichts mehr anhaben können und die sich weltweit rasant ausbreiten. Der am HKI gefundene Wirkstoff könnte einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten. Denn die Substanz greift an einer anderen zellulären Struktur an, als alle bekannten Tuberkulosemedikamente.

(idw – Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (HKI), 02.03.2009 – DLO)

2. März 2009