Die Hälfte war verborgen: Wie viel Phytoplankton lebt in den irdischen Meeren – und wie viel Biomasse produzieren diese einzelligen Meeresalgen? Eine neue, genauere Antwort liefern nun Messdaten von Tauchbojen. Sie enthüllen, dass gut die Hälfte der rund 314 Millionen Tonnen Phytoplankton-Biomasse von den gängigen Satellitenmessungen nicht erfasst wurde. Auch die räumliche und zeitliche Verteilung dieser winzigen, als CO2-Senke wichtigen Meeresbewohner ist anders als gedacht, wie Forschende berichten.

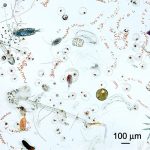

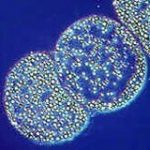

Das Phytoplankton bildet die Basis aller marinen Nahrungsnetze, durch ihre Photosynthese sind diese mikroskopisch kleinen Meeresalgen zudem eine wichtige CO2-Senke im Klimasystem: Ohne das marine Phytoplankton wäre der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre noch 200 parts per million (ppm) höher als jetzt. Entsprechend wichtig ist es, die Menge und Produktivität dieser winzigen Klimahelfer möglichst genau zu kennen. Doch direkte Messungen sind angesichts der enormen Größe der Weltmeere schwierig. Deshalb wurde die Phytoplankton-Biomasse bisher mittels Satellitenmessungen des Photosynthese-Farbstoffs Chlorophyll-a abgeschätzt.

Das Problem jedoch: „Diese Satellitenmessungen haben zwei bekannte Beschränkungen: Erstens sind sie auf die Oberflächenschicht des Wassers begrenzt und zweitens ist Chlorophyll-a kein idealer Messwert für die Phytoplankton-Biomasse“, erklären Adam Stoer und Katja Fennel von der Dalhousie University im kanadischen Halifax. Denn je nach Algenart und Wachstumsbedingungen kann die Menge an Chlorophyll-a in den einzelnen Phytoplanktonzellen stark schwanken. Außerdem leben einzellige Meeresalgen auch in tieferen, nicht von den Messungen erfassten Wasserschichten.

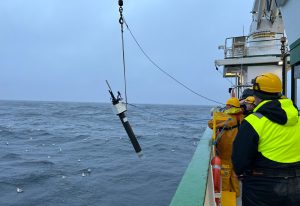

Flotte autonomer Tauchbojen misst vor Ort

Daher konnten bisherige Studien die Phytoplankton-Biomasse in den Ozeanen nur grob schätzen: Ihre Ergebnisse variierten zwischen 250 und 2.400 Millionen Tonnen Phytoplankton-Kohlenstoff. Inzwischen gibt es jedoch Abhilfe: die sogenannten Argo-Floats. Diese sensorbestückten autonomen Messbojen sind so programmiert, dass sie im Laufe bestimmter Zeitabstände Messungen in verschiedenen Meerestiefen durchführen. In regelmäßigen Abständen tauchen sie auf und funken ihre Messdaten über Satelliten an zentrale Datenzentren. Zurzeit schwimmen in den Weltmeeren fast 4.000 solcher Argo-Floats.