Zitteraale kommen unter anderem im Amazonasgebiet vor. © C. David de Santana

Klare genetische Unterschiede

Auf den ersten Blick schien sich die These einer Art zu bestätigen. Denn alle gefangenen Zitteraale sahen optisch mehr oder weniger gleich aus. DNA-Analysen aber brachten die Forscher schließlich auf die entscheidende Spur. Wie sie berichten, zeigten sich auf der genetischen Ebene deutliche Unterschiede, die nur einen Schluss zuließen: Es gibt mindestens drei Zitteraal-Spezies.

Neben dem bekannten E. electricus sind demnach auch die beiden von dem Team E. voltai und E. varii getauften Arten in Südamerika heimisch. Den Erbgutvergleichen zufolge haben sich diese Zitteraale bereits vor Millionen von Jahren aus einem gemeinsamen Vorfahren heraus entwickelt. Vor rund 7,1 Millionen Jahren entstanden demnach zwei Abstammungslinien, aus denen einerseits E. varii und andererseits E. electricus und E. voltai hervorgingen. Letztere spalteten sich den Analysen zufolge vor rund 3,6 Millionen Jahren voneinander ab.

Überraschend starke Entladungen

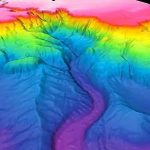

Beim genaueren Hinsehen lassen sich die drei Spezies durch eine leicht unterschiedliche Schädelform, etwas andere Brustflossen und eine charakteristische Verteilung von Poren auf dem Körper auseinanderhalten. Außerdem hat jede der Arten ihr eigenes Verbreitungsgebiet, wie die Wissenschaftler herausfanden. Während E. electricus vor allem im sogenannten Guayana-Schild vorkommt, tummelt sich E. voltai vorwiegend weiter südlich im brasilianischen Hochland. Die dritte Spezies E. varii ist dagegen hauptsächlich im Tiefland des Amazonasbeckens zu finden.

Doch das sind nicht die einzigen Unterscheidungsmerkmale: Den überraschendsten Unterschied entdeckten de Santana und seine Kollegen, als sie die elektrisierenden Eigenschaften der Zitteraale unter die Lupe nahmen. Dabei stellten sie fest: Eine der neu beschriebenen Arten übertrifft in diesem Zusammenhang alles, was bisher von Zitteraalen bekannt war. E. voltai kann elektrische Entladungen von 860 Volt erzeugen – das sind rund 200 Volt mehr als die zuvor beschriebenen 650 Volt. Damit ist dieser Zitteraal der stärkste Bioelektrizitätserzeuger, den die Wissenschaft kennt.

Neue Inspiration für Technik und Medizin

Die weitere Erforschung dieser faszinierenden Fähigkeit könnte den Forschern zufolge künftig zu nützlichen Erkenntnissen führen. Immerhin inspirierten Zitteraale bereits den Physiker Alessandro Volta zur ersten elektrischen Batterie – und auch heute dienen die Fische als Vorbild für technische und sogar medizinische Entwicklungen.

„Weil sich die Zitteraale schon vor so langer Zeit in der Evolution voneinander getrennt haben, könnte jede Art ihr ganz eigenes System zur Elektrogenese entwickelt haben. Womöglich besitzt E. voltai andere Enzyme und Verbindungen, die in der Medizin zum Einsatz kommen oder als Inspiration für neue Technologie dienen könnten“, spekuliert de Santana.

„Noch viel zu entdecken“

Gleichzeitig offenbare die Identifizierung der zwei bisher unbekannten Zitteraal-Arten, wie viele Geheimnisse der Amazonas-Regenwald noch bereithalten könnte. „Wenn man nach 250 Jahren noch einen neuen, über zwei Meter langen Fisch aufspüren kann – was ist in dieser Region dann wohl noch alles zu entdecken?“, konstatiert de Santana. Umso wichtiger sei es, dieses bedrohte Ökosystem auch in Zukunft zu schützen und zu bewahren. (Nature Communications, 2019; doi: 10.1038/s41467-019-11690-z)

Quelle: Nature Press/ Smithsonian National Museum of Natural History

11. September 2019

- Daniela Albat