Ein grün leuchtendes Quallenprotein und seine bunt leuchtenden Abkömmlinge sind der Gegenstand des heute verliehenen Chemie-Nobelpreises. Die Forscher Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Y. Tsien erhalten ihn für ihre Beiträge zur Entwicklung der fluoreszierenden Markerproteine, die heute in der medizinischen und biologischen Forschung unverzichtbar geworden sind.

Shimomura: Das Geheimnis der Leuchtqualle

Als der Wissenschaftler Osamu Shimomura vom Marine Biological Laboratory (MBL), Woods Hole in den 1960er Jahren die Biolumineszenz der Qualle Aequorea victoria erforschte, hatte er keine Ahnung, zu welcher wissenschaftlichen Revolution dies eines Tages führen würde. Als Quelle ihres Leuchtens isolierte er das „green fluorescent protein“ (GFP), ein Molekül, dass unter UV-Licht hell grün strahlte. 1962 erwähnten er und ein Kollege dieses Protein erstmals in einer Veröffentlichung.

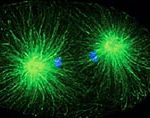

In den 1970ern analysierte Shimomura das Fluoreszenzverhalten von GFP genauer und fand heraus, dass das Protein eine spezielle chemische Gruppe, die Chromophore enthält, die durch UV-Licht angeregt wird und es absorbiert. Später kehrt es wieder in den Urzustand zurück und emittiert die aufgenommene Energie wieder als Licht, diesmal jedoch in der Wellenlänge grünen, sichtbaren Lichts. Das spannende an dieser Entdeckung war, dass das GFP im Gegensatz zu anderen fluoreszierenden Proteinen keinerlei zusätzliche Moleküle benötigte, um zu leuchten. Das UV-Licht allein reichte als Auslöser.

Chalfie: Vom Quallenprotein zum Marker-Gen

30 Jahre später griff der Martin Chalfie von der Columbia University das grünleuchtende Protein der Qualle, um die kleinsten Einheiten des Lebens, die Zellen, genauer untersuchen zu können. In einem Vortrag an seiner Universität hörte der Zellbiologe erstmals von dem Phänomen und war begeistert: Wie wäre es, wenn man dieses Protein als Marker für zelluläre Prozesse am Fadenwurm Caenorhabditis elegans nutzen könnte. Der Fadenwurm gilt dank seiner feststehenden immer gleichen Zahl von Zellen als eines der „Lieblingsobjekte“ der Zell- und Entwicklungsbiologen.