Der Endokrinologin gelang es nun in Zusammenarbeit mit Christian Pifl von der Medizinischen Universität Wien, die Konzentration von RANK im Gehirn von Ratten zu erhöhen. Die Reaktion war unerwartet: die Tiere wurden apathisch und entwickelten Fieber. Weitere Untersuchungen bestätigten den Zusammenhang: RANK ist in jenen Gehirnregionen aktiv, die an der Regulation der Körpertemperatur beteiligt sind.

Erfolgreiche Experimente an Mäusen

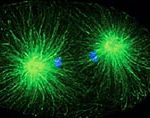

Weitere entscheidende Experimente wurden an Mäusen durchgeführt, denen RANK im Gehirn fehlt. Während sich bei normalen Mäusen mit bestimmten Substanzen gezielt Fieber auslösen lässt, reagieren die genetisch veränderten Tiere nicht darauf, sind aber ansonsten unauffällig. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte das System RANK/RANKL als zentraler Temperaturregulator im Gehirn identifiziert werden.

Für die medizinische Forschung hat diese Erkenntnis nach Angaben der Wissenschaftler weitreichende Folgen. Erstmals können sie nun im Tiermodell die Fieberreaktion genetisch selektiv blockieren, um deren Bedeutung bei Infektionen zu untersuchen. Dass Fieber auch positive Auswirkungen auf den Organismus hat, ist spätestens seit den nobelpreiswürdigen Arbeiten von Julius Wagner-Jauregg Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt.

Einfluss auf die Körpertemperatur unerwartet

Penninger ist von den Ergebnissen fasziniert: „Wir forschen seit zehn Jahren am System RANK/RANKL und dachten, fast alles darüber zu wissen. Der Zusammenhang mit Fieber kam für uns völlig überraschend. Wir hatten keinen Grund, einen Einfluss auf die Körpertemperatur zu vermuten.“

Die Forscher um Penninger spekulierten weiter und konnten dabei auf ihre Erfahrung mit RANK und RANKL zurückgreifen. Frühere Arbeiten seiner Gruppe hatten gezeigt, dass das System auch die Produktion von Muttermilch reguliert. Ein vermuteter Zusammenhang zwischen der Temperaturregulation durch RANK und dem Einfluss von Sexualhormonen konnte tatsächlich bestätigt werden. Weiblichen Mäusen ohne RANK fehlen die charakteristischen Temperaturschwankungen, die hormonell gesteuert sind. Bei Männchen zeigt sich kein derartiger Effekt.

RANK/RANKL eng mit reproduktiven Vorgängen verwoben

Bei der Frage, ob die gefundenen Zusammenhänge auch für den Menschen gelten, kam den Wiener Forschern ein Zufall zu Hilfe. Auf einer Konferenz erfuhr Penninger von einem türkischen Geschwisterpaar, das unter einer RANK-Mutation leidet. Die klinischen Daten dieser beiden Kinder bestätigten seine Vorhersage: die Kinder fieberten nicht an, obwohl sie sich mit Lungenentzündung infiziert hatten.

Die Daten deuten also auf Zusammenhänge zwischen dem Knochenstoffwechsel, der Fieberreaktion bei Infektionen und der hormonabhängigen Temperaturregulation im weiblichen Körper hin. „Das System RANK/RANKL ist offensichtlich eng mit reproduktiven Vorgängen verwoben“, meint Penninger. „Möglicherweise hängen auch die Temperaturschwankungen bei menopausalen Frauen mit der RANK-Funktion zusammen, genauso wie die altersbedingte Osteoporose.“

Die Experimente, auf denen die aktuelle Arbeit aufbaut, wurden in Zusammenarbeit mit Shuh Narumiya von der Universität Kyoto, Michael Bader vom Max Delbrück Zentrum in Berlin und Forschungsgruppen der Medizinischen Universität Wien durchgeführt.

(idw – IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie, 26.11.2009 – DLO)

26. November 2009