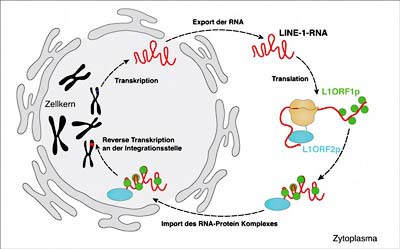

Tübinger Wissenschaftler haben die Struktur eines Proteins (L1ORF1p) aufgeklärt, das von einem parasitären genetischen Element codiert wird und für dessen Mobilität essentiell ist. Dies könnte neue Erkenntnisse über Verwandtschaftsbeziehungen zwischen so genannten Retrotransposons und Retroviren und wahrscheinlich auch über Evolutionsprozesse bei Menschen und Tieren liefern, so die Forscher in der Fachzeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

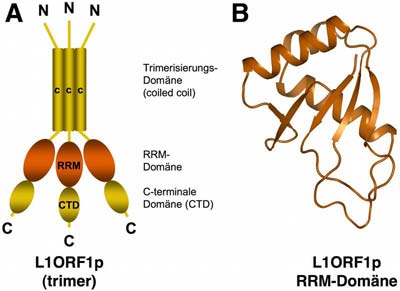

Das so genannte LINE-1-Retrotransposon ist ein mobiles genetisches Element, das sich vermehren und an verschiedenen Stellen in die chromosomale DNA einbauen kann. Dadurch wird der genetische Code an der Integrationsstelle gestört. Dies kann schwerwiegende Konsequenzen für den Organismus haben, führt aber andererseits auch zu genetischer Variation, einer zwingenden Voraussetzung für die Evolution der Arten. Die Strukturaufklärung des L1ORF1p-Proteins erlaubt es nun, den Mechanismus der LINE-1-Mobilisierung wesentlich genauer zu untersuchen.

DNA besteht zu 17 Prozent aus LINE-1-Sequenzen

Das LINE-1-Retrotransposon hat sich in der Evolutionsgeschichte des menschlichen Genoms massiv vermehrt. Gegenwärtig besteht ungefähr 17 Prozent unserer DNA aus LINE-1-Sequenzen. Dies ist ein riesiger Anteil, wenn man berücksichtigt, dass unsere etwa 30.000 Proteine von weniger als fünf Prozent der DNA kodiert werden. Das LINE-1-Retrotransposon kann sich nicht nur selbst vermehren und in die chromosomale DNA integrieren, es ist auch für die Integration von ungefähr einer Million Alu-Sequenzen – ein weiteres parasitäres Gen – verantwortlich.

Alu-Sequenzen, die nur bei den höheren Primaten auftreten, machen weitere zehn Prozent unseres Genoms aus. Die Eingliederung von LINE-1 und Alu-Elementen ist ein fortdauernder Prozess und es wird geschätzt, dass mehr als jedes zwanzigste Neugeborene mindestens eine neue Integration eines solchen Elementes aufweist.