Die Suche nach dem verantwortlichen Gen

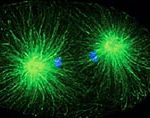

Wie es zu dem unterschiedlichen Aussehen und Verhalten der Schwertträger-Männchen kommt, hat ein Team um den Biochemiker Professor Manfred Schartl vom Biozentrum und vom Pharmakologischen Institut der Uni Würzburg untersucht, allerdings nicht aus evolutionsbiologischer Sicht. Der Forscher beschäftigt sich schon lange mit dem Schwertträgerfisch – unter molekularbiologischen Aspekten.

Bei der Suche nach dem Auslöser für das, was Biologen als „Polymorphismus“ bezeichnen, ist das Würzburger Team jetzt fündig geworden: Auf den Geschlechts-Chromosomen hat es das verantwortliche Gen entdeckt. Das Gen reguliert den Zeitpunkt, wann ein Schwertträger-Männchen in die Pubertät eintritt.

„Man findet dieses Gen sowohl auf dem X- als auch auf dem Y-Chromosom in jeweils unterschiedlicher Ausprägung“, sagt Schartl. Für die Unterschiede bei den männlichen Schwertträgerfischen ist das Erbgut auf dem Y-Chromosom entscheidend. Was die Weibchen betrifft, gelten anscheinend andere Regeln. Sie wachsen denn auch ihr ganzes Leben lang.

Viele Kopien verzögern die Pubertät

Stark vereinfacht dargestellt, existieren den Wissenschaftler zufolge auf dem Y-Chromosom, das nur Männchen besitzen, zwei Varianten des Gens. Sie sind für die unterschiedliche Ausprägung der männlichen Fische verantwortlich – oder genauer gesagt: Die Häufigkeit, mit der sich Kopien von ihnen auf dem Chromosom aneinander reihen. Während nämlich die eine Sorte von Genen Botenstoffe produziert, die an anderen Stellen im Körper Prozesse in Gang setzen, an deren Ende die Geschlechtsreife steht, erweist sich die andere Sorte als eher inaktiv.

„Wir vermuten, dass diese inaktiven Allele den Eintritt in die Pubertät verzögern, indem sie das Signal der aktiven Allele schwächen“, sagt Schartl. Je mehr Kopien es von ihnen gibt, desto länger dauert es, bis die Botenstoffe der aktiven Gene einen bestimmten Schwellenwert erreicht haben und der Prozess starten kann.

Für die Wissenschaftler ist diese Entdeckung vor allem aus einem Grund von Bedeutung: „Wir haben damit zum ersten Mal ein Gen gefunden, das für einen Polymorphismus innerhalb einer Art verantwortlich ist“, so Schartl. Was in diesem Fall bedeutet: Ein- und dasselbe Gen steuert das unterschiedliche Aussehen und Verhalten der Schwertträgerfische.

Welche Rolle das Gen beim Menschen spielt

Interessant ist das Gen allerdings noch aus einem weiteren Grund: Auch der Mensch trägt es in seinem Erbgut. Bei ihm, wie bei Säugern allgemein, wird das Gen im Bereich des Hypothalamus abgelesen. Dort greift es in die Regelkreise des Energiehaushalts ein – es beeinflusst den Appetit, die Nahrungsaufnahme und letzten Endes auch das Körpergewicht. Schartls Entdeckung legt nun den Verdacht nahe, dass dieses Gen auch beim Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Rolle beim Beginn oder Ablauf der Pubertät spielen könnte.

Unwahrscheinlich ist ein molekularbiologischer Zusammenhang zwischen Pubertät, Appetit und Körpergewicht nicht. Immerhin ist von magersüchtigen Mädchen bekannt, dass sie verspätet in die Pubertät kommen, oder dass ihre Regelblutung wieder aussetzt. „Es spricht also einiges dafür, dass eine biochemische Verbindung zwischen diesen Systemen existiert“, sagt Schartl.

Kein direkter Zusammenhang mit Magersucht

Der Schluss, ein genetischer Defekt sei der Auslöser von Magersucht, ist nach Schartls Worten allerdings nicht zulässig. „Natürlich ist Magersucht nicht durch ein einzelnes Gen bedingt; in der Regel wird sie durch psychische Faktoren ausgelöst.“ Weil aber in solch komplizierten Regelkreisen nie das einzelne Gen alleine verantwortlich ist, sondern immer große Gennetzwerke mit vielen Komponenten beteiligt sind, sei es denkbar, dass Störungen an unterschiedlichen Stellen trotzdem zu den gleichen Problemen führen.

Wie kommt es dazu, dass sich Schartl ausgerechnet für dieses Gen interessiert hat? Kein Zufall. Normalerweise arbeitet er mit Schwertträgerfischen, weil sich an ihnen gut die molekularbiologischen Mechanismen erforschen lassen, die für die Entstehung von Hautkrebs verantwortlich sind. Das Gen, das dabei eine zentrale Rolle spielt, liegt just neben dem jetzt entdeckten.

(idw – Universität Würzburg, 30.09.2010 – DLO)

30. September 2010