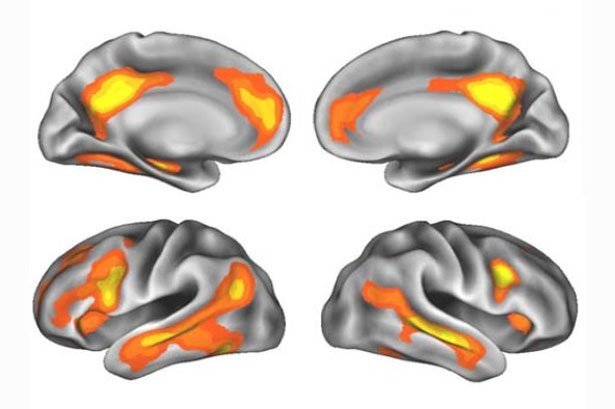

Hormonschub mit weitreichender Wirkung: Die hormonellen Umstellungen während der Schwangerschaft machen sich sogar im Gehirn bemerkbar. Wie eine Studie nun zeigt, ändert das weibliche Denkorgan in dieser prägenden Zeit seine Struktur – und zwar langfristig. Noch zwei Jahre nach der Geburt konnten die Forscher die Veränderungen feststellen. Sie vermuten, dass es sich dabei um einen Anpassungsmechanismus handelt, der die Frauen für die Aufgaben der Mutterschaft wappnet.

Während der Schwangerschaft vollziehen sich im Körper der werdenden Mutter drastische Umbrüche: Nicht nur der Bauch wird dabei von Monat zu Monat dicker. Auch der Hormonhaushalt verändert sich, um das Heranreifen des Kindes zu ermöglichen. Die ungewohnten Schübe von Progesteron, Östrogen, Oxytocin und Co bereiten den Organismus optimal auf seine neue Aufgabe vor. Als Nebeneffekt führen sie aber manchmal zu Stimmungsschwankungen und Unwohlsein.

Müttern ins Gehirn geblickt

Dass hormonelle Umstellungen die Psyche und sogar das Gehirn beeinflussen können, weiß man bereits von Studien zum weiblichen Zyklus – und ein ähnliches Phänomen ist auch bei Jugendlichen bekannt: Im Vergleich zur Schwangerschaft fallen die Hormonschübe in der Pubertät zwar weniger radikal aus. Dennoch erfährt das Hirn der Heranwachsenden dadurch Umbauten, die die Struktur des Denkorgans sowie seine Funktionsweise nachweislich verändern. Wie sehr muss sich dann erst eine Schwangerschaft auf das Gehirn auswirken?

„Das ist bisher noch nicht systematisch untersucht worden“, sagen Elseline Hoekzema