Auffallende Ähnlichkeiten

Genau an diesem Punkt setzen Arshan Nasir und Gustavo Caetano-Anollés von der University of Illinois in Urbana mit ihrer Studie an. Denn sie verglichen die Proteinstrukturen von Viren mit der von Archaeen, Bakterien und zellkerntragenden Organismen und rekonstruieren daraus eine Art Stammbaum der Proteome.

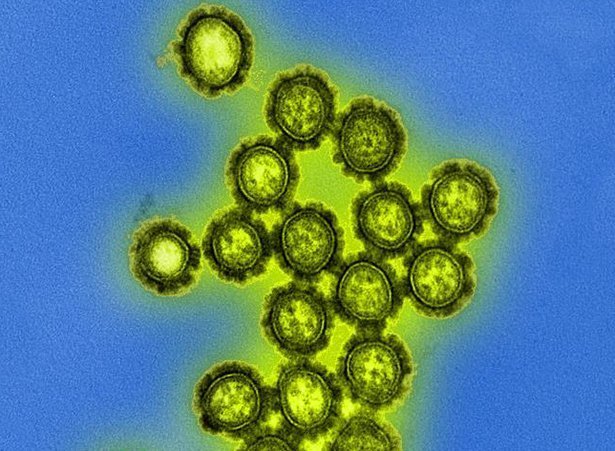

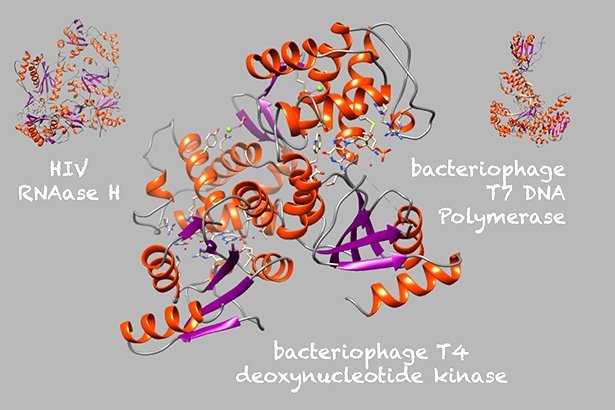

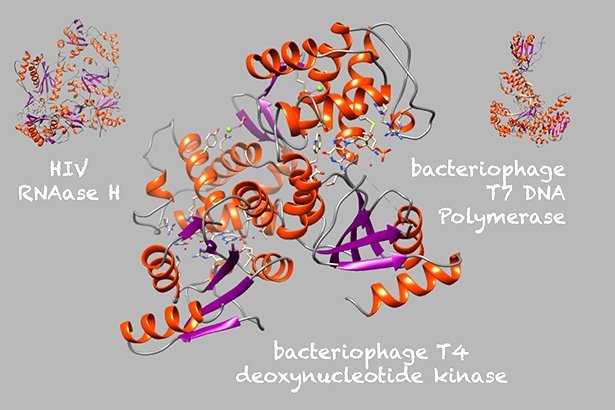

Proteinfaltung bei verschiedenen viralen Enzymen © Arshan Nasir

Bei ihrer Analysen von 5.080 Proteomen stellten die Forscher fest, dass Viren typische Formen der Proteinfaltung mit allen drei Großgruppen des Lebens teilen. Diese geteilten Faltungsformen machen immerhin ein Fünftel der Gesamtmenge aus. „Viren besitzen damit einen sehr großen und wenig veränderten strukturellen Kern, der besonders viele wichtige und sehr alte Funktionen enthält“, konstatieren die Wissenschaftler.

Urzeitliches Erbe

Zwar weiß man, dass Viren über den horizontalen Gentransfer relativ leicht Gene mit anderen Viren, aber auch mit ihren Wirten austauschen können. Doch nach Ansicht der Forscher kann dies allein diese Gemeinsamkeiten nicht erklären. Denn die Proteinstrukturen ähneln sich selbst bei Viren, die sonst keine Ähnlichkeit haben und auch völlig andere Wirte befallen.

Eine weitere Analyse ergab, dass die Proteinfaltungen, die Viren mit Bakterien, Archaeen und Eukaryoten teilen, allesamt sehr urtümlich sind. „Mindestens 50 Prozent von ihnen entstanden sehr früh in der Evolution und wurden von Zellen und Viren geteilt“, so Nasir und Caetano-Anollés. Das aber spreche dafür, dass die Viren früher genauso zum Stammbaum des Lebens gehörten, wie alle anderen Organismen auch.

„Vierte Domäne des Lebens“

Nach Ansicht der Forscher sind Viren daher auch heute noch Lebewesen „Wir müssen unsere Definitionen des Lebens erweitern“, fordern sie. Denn ihrer Meinung nach gehören Viren mit zum Stammbaum des Lebens als vierte große Domäne neben Archaeen, Bakterien und Eukaryoten. Sie sind nichts anderes als stark reduzierte Nachfahren von zellulären Vorläufern – sozusagen auf das Wesentliche zusammengeschrumpft.

„Unsere gewagte Vermutung besagt, dass es Proto-Virenzellen gab – Zellen die vom letzten gemeinsamen Vorfahren von Viren und modernen Zellen abstammten“, konstatieren die Wissenschaftler. „Diese Protozellen entwickelten sich dann zu den modernen Viren, während ihre Geschwister sich zu Archaeen, Bakterien und Eukaryoten diversifizierten.“

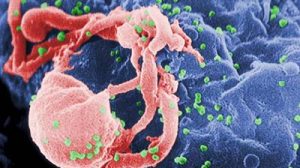

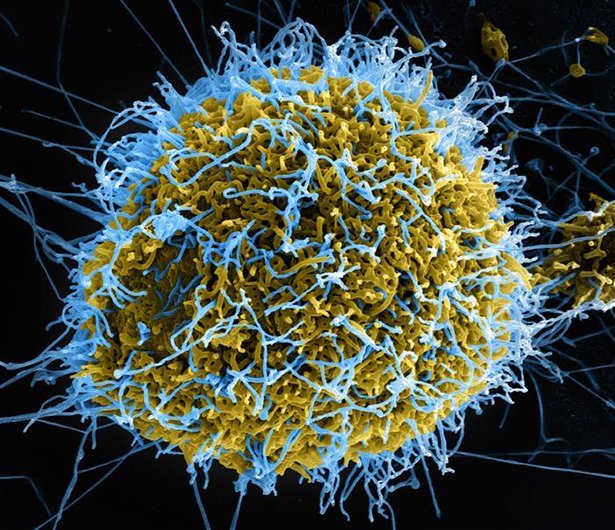

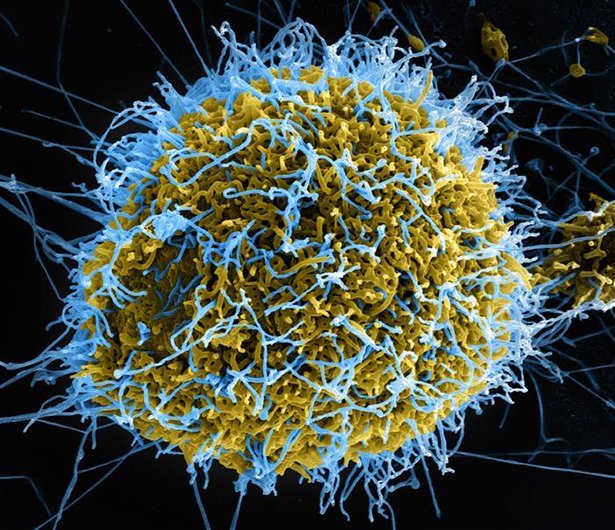

Vom Zellparasiten zum Virus? Ebolaviren schlüpfen aus einer befallenen WIrtszelle. © NIAID

Parasitismus als Auslöser?

Der Grund für diese radikale Schrumpfkur: Als die Viren-Urahnen zu Parasiten wurden, lagerten sie immer mehr lebenswichtige Funktionen wie die Vermehrung an ihre Wirtszellen aus. Weil sie selbst die Maschinerie dafür nicht mehr benötigten, wurde sie kurzerhand eingespart. Ähnliches ist nach Angaben der Forscher auch bei anderen Zellparasiten wie dem Malaria-Erreger der Fall: Auch dieser kann seinen Lebenszyklus und damit seine Vermehrung nicht ohne Wirt vollenden-

„Viren sollte als lebende Organismen betrachtet werden, die einfach nur mit Hilfe einer atypischen Fortpflanzungsmethode überleben“, meint Caetano-Anollés. „Sie infizieren Zellen wie es auch andere obligate Parasiten tun und sie verlassen sich wie sie auf ihre Wirte, um ihren Lebenszyklus zu vollenden.“

Riesenviren als Relikt?

Für diese These könnten die Riesenviren sprechen. Diese erst vor wenigen Jahren entdeckten sind so groß wie Bakterien und tragen ein ungewöhnlich umfangreiches und fremdartiges Genom in sich. „Diese riesenhaften Viren sind nicht Ebola, das gerade einmal sieben Gene besitzt“, sagt Naris. „Einige haben ein größeres Genom als manche parasitischen Bakterien.“

Wie die Forscher feststellten, zeigen diese Riesenviren auffallend viele Überlappungen ihrer Proteinfaltungs-Muster mit parasitischen und symbiontischen Mikroben. Hinzu kommt: Einige dieser Riesenviren besitzen noch Gene, die für die Translation benötigt werden – obwohl die Viren diesen Job schon lange an die Zellmaschinerie ihrer Wirtszellen delegiert haben.

Auch das könnte die These stützen, dass Viren von zellulären Vorläufern abstammten. Die Riesenviren hätten dann einfach noch ein paar mehr Relikte dieser fernen Urahnen behalten. (Science Advances, 2015; doi: 10.1126/sciadv.1500527)

(University of Illinois at Urbana-Champaign, 28.09.2015 – NPO)

28. September 2015