Besondere Bindung: Forscher könnten herausgefunden haben, wo mütterliches Verhalten im Gehirn entsteht. Sie identifizierten bei Mäusen eine Region im Hypothalamus, die sich bei Männchen und Weibchen deutlich voneinander unterscheidet. Nur weibliche Tiere verfügen dort über Hirnzellen, die für den Botenstoff Oxytocin sensibel sind. Dieses „Kuschelhormon“ ist bekannt für seine Rolle bei der Mutter-Kind-Bindung.

Oxytocin gilt als Botenstoff mit breitem Wirkspektrum: Die auch als Kuschelhormon bekannte Substanz stärkt unter anderem die Paarbeziehung, wirkt als rosa Brille und hilft bei der Bewältigung von Ängsten. Vor allem aber spielt Oxytocin eine wichtige Rolle für Mütter. Denn das im Gehirn produzierte Hormon löst die Muskelkontraktion bei den Wehen aus, sorgt für den Milcheinschuss und stärkt nach der Geburt die Bindung zum Kind.

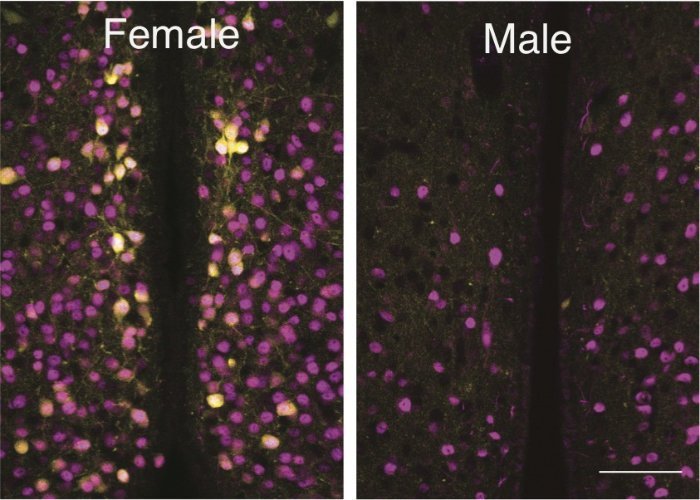

Aufgrund dieser besonderen Bedeutung des Neuropeptids für das weibliche Geschlecht vermuten Forscher schon länger, dass sich das Oxytocin-System im Gehirn von Frauen und Männern unterscheidet. „Bisher gab es jedoch keine eindeutigen Belege für diese Annahme“, erklärt Ryoichi Teruyama von der Louisiana State University.

Blick ins Mäusehirn

Um dies zu ändern, haben sich der Forscher und seine Kollegen um Erstautor Kaustubh Sharma nun auf Spurensuche im Denkorgan von Mäusen begeben. Oxytocin entfaltet seine Wirkung, indem es im Gehirn an spezielle Rezeptoren bindet. Für ihre Studie schauten sich die Wissenschaftler daher an, ob diese Oxytocin-Rezeptoren bei männlichen und weiblichen Nagern unterschiedlich verteilt sind.