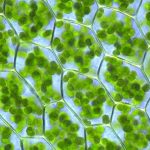

Wandelbare Organellen: Die Chloroplasten ermöglichen es modernen Pflanzen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu extrahieren und in Zucker oder andere Stoffe für pflanzliche Gewebe umzuwandeln – besser bekannt als Fotosynthese. Doch das war nicht die ursprüngliche Aufgabe dieser grünen Organellen, wie Forscher nun herausgefunden haben. Demnach bestand die Hauptaufgabe der ersten Chloroplasten genau wie bei Mitochondrien darin, chemische Energie in Form von ATP für die Pflanzenzellen zu erzeugen. Erst im weiteren Verlauf der Evolution wandelte sich die Funktion der Plastiden.

In der Geschichte des Lebens kam es mehrfach vor, dass ein eukaryontisches Lebewesen ein anderes Lebewesen verschlang und dieses in seinen eigenen Organismus integrierte, um von dessen Funktionen zu profitieren. Bei diesem Endosymbiose genannten Prozess entstanden zwei wichtige Zellorganellen von tierischen und pflanzlichen Zellen: die energieerzeugenden Mitochondrien und die Fotosynthese betreibenden Plastiden, zu denen auch Chloroplasten gehören. Auch die stickstoffspeichernden Nitroplasten sind so entstanden.

Universelle Energieherstellung in Organellen

Im Falle der Chloroplasten gilt ein Fotosynthese betreibendes Cyanobakterium als der endosymbiontische Vorläufer. Unklar ist jedoch, ob die erste Pflanzenzelle, die dieses Bakterium aufnahm, tatsächlich schon von dessen Fähigkeit zur Kohlenstofffixierung profitierte oder ob das Bakterium auch im Zellinneren weiterhin nur für sich selbst sorgte. Auch welche Moleküle der Endosymbiont an seine Wirtszelle abgab, ist unklar.

Denn genau wie Mitochondrien können auch Chloroplasten chemische Energie erzeugen. Bei der Zellatmung beziehungsweise beim ersten Teil der Fotosynthese produzieren die beiden Organellen das Molekül ATP, das wie ein universeller Kraftstoff die meisten biochemischen Reaktionen in lebenden Zellen antreibt. Über spezielle Transportenzyme in ihren Membranen, sogenannte Translokasen, können sowohl Mitochondrien als auch Plastiden ATP in das Zellplasma abgeben oder aus ihm herausnehmen. Die meisten Chloroplasten nutzen die Energie aus dem ATP, um damit Zucker und andere organische Moleküle zu erzeugen – Nährstoffe und Baumaterial für die Pflanzenzelle.