Wood Wide Web auf dem Prüfstand: Wenn ein Baum von einem Fressfeind angegriffen wird, fahren auch seine Nachbarn ihre eigenen Abwehrmechanismen hoch, um sich vor der drohenden Gefahr zu schützen. Aber wie erfahren sie überhaupt von dem Angriff? Warnen sich die Bäume gegenseitig über das Pilzgeflecht, über das sie miteinander verbunden sind? Oder handelt es sich dabei um einen Mythos?

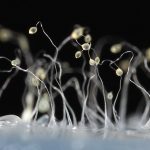

Von zahlreichen Bäumen ist bekannt, dass sie an ihren Wurzeln Symbiosen mit Mykorrhiza-Pilzen eingehen. Über ihr weitreichendes Netzwerk feiner Hyphen versorgen die Pilze „ihre“ Bäume dann mit Wasser und Nährstoffen, während die Bäume den Pilzen im Gegenzug Zucker aus der Photosynthese in ihren Blättern liefern. Darüber hinaus können die Mykorrhiza-Pilze verschiedener Bäume miteinander verknüpft sein, wodurch auch eine indirekte Verbindung von Baum zu Baum entsteht. Im Volksmund ist häufig die Rede vom „Wood Wide Web“.

Den Warnsignalen auf der Spur

Doch nutzen die Bäume dieses unterirdische Netzwerk auch aktiv, um miteinander zu kommunizieren? Als augenscheinlicher Beweis für diese These erscheint, wenn eine Pflanze im Wood Wide Web von Fressfeinden wie Blattläusen oder Rehen angeknabbert wird und dann auch die anderen Bäume im selben Pilznetzwerk vorsichtshalber ihre Abwehrmechanismen hochregulieren. Auf den ersten Blick erscheint es daher so, als würden sich die Bäume gegenseitig warnen. Doch kann das sein? Und tun sie dies dann wirklich über das Pilzgeflecht ihrer „Untermieter“?

Forschende um Thomas Scott von der University of Oxford haben diese These nun erstmals aus evolutionärer Sicht untersucht. Denn damit sich ein Verhalten durchsetzt, muss es demjenigen, der es zeigt, auch Vorteile bringen. Von vielen krautigen Pflanzen ist beispielsweise bekannt, dass sie bei Fraßschäden spezifische Pheromone über ihre Blätter in die Luft abgeben. Diese können in manchen Fällen dann Tiere anlocken, die dann ihrerseits die Schädlinge fressen. Für die „Senderpflanze“ hat dies klare Vorteile – nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.