Eifersucht ist eine starke Emotion – und wohl jeder hat sie schon einmal erlebt. Forscher haben nun entschlüsselt, was dabei im Gehirn passiert. Bei Tests mit monogam lebenden Affen fanden sie heraus: Eifersucht führt zu einer gesteigerten Hirnaktivität in Regionen, die mit sozialem Schmerz sowie mit Paarbindung assoziiert werden. Das Gefühl kann Paare demnach nicht nur auseinanderbringen. Es scheint gleichzeitig auch den Erhalt von Beziehungen zu fördern.

Eifersucht ist ein starkes Gefühl. Es tritt immer dann auf, wenn ein Konkurrent eine für uns wertvolle Beziehung zu gefährden scheint. Das kann der potenziell neue Geliebte der Partnerin sein, die neue Bekannte der besten Freundin oder ein fremdes Kind, dem die eigene Mutter zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Schon sechs Monate alte Säuglinge zeigen Eifersucht, wenn ihre Mutter sich mit einem anderen Kleinkind beschäftigt.

Eifersucht scheint demnach tief im menschlichen Wesen verankert zu sein und kann so intensive Emotionen wie Angst, Unsicherheit und Wut in uns zum Vorschein bringen – Gemütszustände, die sich im Extremfall sogar in Gewaltausbrüchen entladen. Trotz allem hat Eifersucht aber auch etwas Positives: Sie hilft, die Bindung zwischen zwei Menschen zu stärken, indem sie signalisiert, dass eine Beziehung Aufmerksamkeit braucht.

Eifersüchtige Primaten

Wissenschaftler glauben daher, dass Eifersucht insbesondere bei monogam lebenden Arten wie dem Menschen von großer Bedeutung für den Erhalt der Partnerschaft ist. Obwohl sie diesem Gefühl eine solche Relevanz zuschreiben, ist es bisher jedoch kaum erforscht: Woher kommt die Emotion und welche neurobiologischen Mechanismen liegen ihr zugrunde? All diese Fragen sind noch weitestgehend ungeklärt.

Um die Neurobiologie der Eifersucht zu entschlüsseln, haben sich Karen Bales von der University of California in Davis und ihre Kollegen nun Roten Springaffen zugewandt. Die Primaten der Art Callicebus cupreus haben mit dem Menschen einiges gemein. Wie wir gehören sie zu den drei bis fünf Prozent der Spezies im Tierreich, die lebenslange monogame Partnerschaften eingehen. Und wie Menschen in einer romantischen Beziehung reagieren sie gestresst und besitzergreifend, wenn sich der Partner von ihnen abzuwenden scheint.

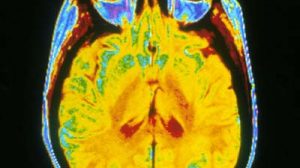

Bick ins Gehirn zeigt sozialen Schmerz

Für ihre Studie versetzten die Forscher männliche Springaffen in eine Situation, die Eifersucht provozieren sollte: Sie sperrten sie in Sichtweite ihrer Partnerin ein und ließen ein fremdes Männchen zu dem Weibchen. 30 Minuten lang beobachteten sie dann das Verhalten der „verlassenen“ Affenmänner und schauten sich anschließend auch deren Hirnreaktionen und Hormonspiegel an.

Das Ergebnis: Zwar zeigten die Primaten äußerlich nicht die sonst für sie typischen Anzeichen von Erregung – wahrscheinlich aufgrund der ungewohnten Versuchsumgebung, glauben die Wissenschaftler. Im Inneren der Affen sah es jedoch ganz anders aus. Anders als in Kontrollexperimenten mit fremden Weibchen, zeigten sie nach dem Anblick der eigenen Partnerin in Gesellschaft eines anderen eine deutlich erhöhte Aktivität im cingulären Kortex, einem Hirnbereich der bei Menschen mit sozialem Schmerz in Verbindung gebracht wird.

Wichtig für Erhalt der Bindung

Auch im lateralen Septum maßen die Forscher eine gesteigerte Aktivität. Diese Region zwischen Hippocampus und Hypothalamus ist beim Menschen vermutlich in emotionale Gedächtnisleistungen involviert. „Früheren Studien zufolge spielt das Areal bei Primaten unter anderem eine Rolle für die Bildung partnerschaftlicher Bindungen“, sagt Bales.

„Unsere Ergebnisse legen nahe, dass das Septum zumindest bei Springaffen auch für den Erhalt dieser Bindungen wichtig ist. Die erhöhte Aktivität im cingulären Kortex bestätigt wiederum die Interpretation der Eifersucht als Gefühl der sozialen Zurückweisung“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen.

Der Hormonspiegel der Affen passte zu den Ergebnissen aus dem Hirncheck: Die Eifersuchtssituation führte bei den Männchen zu einer vermehrten Ausschüttung der Botenstoffe Testosteron und Cortisol. Je länger sie dabei der Szene ausgesetzt gewesen waren, desto höher war die Konzentration des männlichen Sexualhormons sowie des Stresshormons.

Trennungsschmerz vermeiden

Insgesamt legen die Ergebnisse den Forschern zufolge nahe, dass der Erhalt partnerschaftlicher Bindungen bei monogam lebenden Primaten auf Prinzipien der negativen Verstärkung beruht: Weil Trennung Eifersucht und damit Schmerz bedeutet, wird sie vermieden.

In Zukunft wollen Bales und ihre Kollegen untersuchen, ob Springaffen-Weibchen ähnlich reagieren wie die Männchen. „Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Neurobiologie des Sozialverhaltens könnten zum Beispiel erklären, warum Männer in romantischen Beziehungen mitunter anders agieren als Frauen“, schließt Bales. (Frontiers in Ecology and Evolution, 2017; doi: 10.3389/fevo.2017.00119)

(Frontiers/ University of California-Davis, 23.10.2017 – DAL)