Normalerweise schützt die Blut-Hirn-Schranke das Nervensystem vor Eindringlinginge aus den Blutgefäßen. Doch bei Multipler Sklerose und anderen Autoimmunerkrankungen funktioniert sie nicht. Warum, haben jetzt Wissenschaftler direkt beobachtet: Die aggressiven T-Zellen des Immunsystems nutzen eine spezielle Fortbewegung gegen den Blutstrom und „verbünden“ sich zudem mit Fresszellen.

Das Gehirn und das Rückenmark überwachen und steuern die Funktionen aller Körperteile und regeln die Bewegungen, die Sinne und das Verhalten des Organismus. Der Schutz des Gehirns und des Rückenmarks hat daher oberste Priorität. Schädelknochen und Wirbelsäule halten mechanische Verletzungen und äußere Einflüsse fern. Gefahren von innen, zum Beispiel im Blut zirkulierende Krankheitserreger, werden durch hoch spezialisierte Blutgefäße abgewehrt. Die Wände dieser Gefäße bilden eine Grenzbarriere, die Zellen und viele kleinere Partikel nicht passieren können – die empfindlichen Nervenzellen sind geschützt.

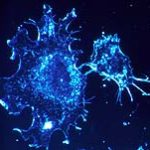

Es gibt jedoch Ausnahmen. Bei Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose (MS) gelingt es aggressiven Zellen des Immunsystems die Barriere der Blutgefäße zu durchbrechen. Einmal in das Hirngewebe eingedrungen richten diese Zellen großen Schaden an: Sie lösen Entzündungsreaktionen aus und greifen Nervenzellen an. Das Ergebnis sind vielfältige Beeinträchtigungen, unter denen alleine in Deutschland über 120.000 MS-Patienten leiden. Die Wanderung der T-Zellen von ihrem Entstehungsort bis hin zum Eindringen in das Hirngewebe und die resultierenden Schäden klärten Gewebeschnitte in den letzten Jahrzehnten immer weiter auf. Eine tatsächliche Beobachtung der Zellbewegungen blieb jedoch lange unmöglich.

Aggressive Zellen live beobachten

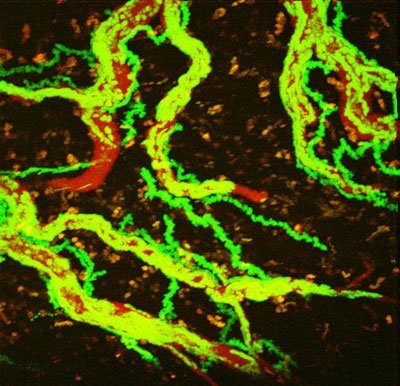

Diese Hürde nahmen nun Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie mit ihren Forscherkollegen. Sie markierten aggressive T-Zellen mit dem Grün Fluoreszierenden Protein (GFP) in Ratten, wodurch sie die Zellenbewegungen im lebenden Gewebe durch ein Zwei-Photonen-Mikroskop verfolgen konnten. Diese gezielte Beobachtung der Zellen im Verlauf der Krankheit bescherte den Wissenschaftlern eine ganze Reihe von neuen Einblicken in das Verhalten dieser Zellen.